読む

世界を目指すロードレースチームのコーチに聞く、自転車競技の世界

2021.07.02

愛三工業レーシングに所属するプロロードレーサーとして、日本人離れしたスプリント力で海外選手たちと互角に渡り合い、多くの実績を残しながらも活躍の最中と思われるタイミングで引退した西谷泰治さん。同時期の類まれな戦友たちとともに、まさに日本の自転車競技界を牽引した一人。

現在は自身が所属していたチームで、10数名の選手たちをまとめ上げるコーチを担う人物であるが、現時点ですでに人生の半分以上を自転車競技に捧げている彼に、一般に語られることがまだまだ少ない「自転車競技の世界」に関して話を聞いた。

自転車競技との出会い

-まずは西谷さんの自転車競技におけるキャリアスタート、プロになるまでの流れをお教えください。

出会いは高校です。母校である広島電機大学附属高校(現:広島国際学院高校)に自転車部があって、漠然と興味を持ったのがきっかけです。

-それまで競技としての自転車に興味はあったのでしょうか?

いや、本当にロードレースや競輪とかも言葉でしか知らないレベルですよ。自転車部とはいっても、最初はメンバーでサイクリング行ったりするのかな、ぐらいに思ってましたし、その延長線上ぐらいの認識でした 笑。

自分は中学ではバスケットボールでポイントガードをやっていたんですが、当時の監督であったりチームの目指す方向性と自分のスタンスに少しギャップがあって、高校で続ける気にはなれてなくて…。

そんな中で高校に入学して、校舎に自転車部の全国大会出場の垂れ幕が掲げられているのを見て「ここには全国レベルの自転車部があるんだ」みたいな認識をうっすらしていましたね。

-全国というのは当時の西谷さんにとって大きなキーワードだったんでしょうか?

そうですね。何かしらスポーツは続けたいなとは思っていて「頑張れば全国に行けるんだ」というイメージをスムーズにできた事は、きっかけとしては大きかったかもしれません。

-そこから自転車競技にのめり込むことになるんですね。

見学に行った最初の日に、いきなりクロモリのロードバイクを渡してもらって。

「乗っていいよ。明日からTシャツと短パン着てきて」って。展開が早いなという印象はありながらも、既にモノはしっかり与えられてるわけですし行かないわけにもいかないですしね… 笑。今思えば、してやられていたんだとも思いますが。で初日に山を登らされるわ平坦なところではもっとスピード出せって言われるわで、「こんな過酷なスポーツなんだ」っていう衝撃を受けました。で、そのまま7kmぐらいの上り登らされた時に、足つっちゃったんですよ。中学ではバスケットボールをやっていたので、体力に自信がないわけではなかったんですけど。

-悔しさ半分みたいなものもあったんでしょうか。何かしらの新鮮さを見出しちゃったんでしょうね 笑。

ですかね。でも事実、苦しかったけど自転車漕ぐの楽しいっていう感覚がありましたね。でなんだかんだ続けているうちに、最初だったかな?割と初期の新人戦みたいなもので、県大会で優勝しちゃったんですよ。

-それはもう…辞められないパターンですね。

そこからはもっとハマっちゃって。練習は今では考えられないぐらいハードなメニューばかりで大半は辛かったですが… 笑。やっぱり楽しい方が勝って気がつけば3年間。当時は若いのでトラックもロードも両方やるのが一般的だったんですが、トラック競技の方ではインターハイで優勝することもできて。そのあと大学からも声をかけてもらって…って感じです。

-名門日本大学に入学、全日本選手権ロードU23では優勝されてますよね。2003年からは愛三工業レーシングに加入し、晴れてプロの道へと進まれました。 これまでのキャリアで最も印象に残っているレースはありますか?

2009年、地元の広島で開催された全日本選手権でチャンピオンになれたのはうれしかったですね。あとは2012年のアジアツアーリーダーになった時でしょうか。

-2011年〜2012年ごろだとキャリアの終盤ぐらいでしょうか?

そうですね。愛三工業レーシングは当時から、国内というよりアジアやヨーロッパツアーが主戦場で、個人的にはワールドツアーチームへ移籍することを目標としていました。この時結果的には届かずでしたが、世界への道という意味で、やはりこの時の思い入れは自分の中では非常に大きかったです。

-ちなみに当時の年齢は?

当時29歳です。もちろん例外はありますが、一般的に言われるロードレーサーの寿命的なものは30歳前後、続けても30代中盤ぐらいと言われる世界。

なので当時ももちろん引退ということも頭にないわけではなくて。例えば世界的にはさらに厳しく「26歳までにどれぐらい世界で戦える力を身につけているか」みたいなことが言われたりするので、そういう意味で「最後にワールドツアーに行くんだ」という思い入れはかなりありました。

-現役引退以降は、自身が選手として所属されていた愛三工業ロードレースチームを、コーチとして取りまとめる立場にいらっしゃいます。ロードレースチームにおいて、コーチとは主にどういうことをされるのでしょう?

ざっくりいうと、選手の体調/精神面含めた管理というところでしょうか。参戦するレースに向けた全体調整であったり。その中でメンバーたちのトレーニングメニューを組んだり、あとはチームの運営自体に関わる部分もあります。

昨年度からは、チームに所属する大前(選手)※から「コーチングも含めてやってみたい」という申し出があったので、メニューを組むところやトレーニング領域における管理は彼に任せることにしています。

なので、現在は選手のみんなの「お悩み相談室」的な窓口がメインですかね 笑。現在はチームの運営に関わる部分の比重が多くなってきているので、世間一般の「ロードレースのコーチ」と比べると少し現場から遠ざかっているかもしれません。

※大前 翔 (おおまえかける) 選手

慶応大学医学部に所属しながらも、自身が目指すスポーツドクターとしての見識や活動の幅を広げるため、休学してプロ自転車ロードレーサーとして愛三工業レーシングに加入。チーム加入からわずかな期間ながらも、ツアーレースで好成績を収めている。パーソナルトレーナーの資格も持っていて、スポーツと健康について個人のブログやSNSで積極的に発信する、まさに新世代のロードレーサー。

-なるほど。西谷さんは社員として愛三工業に勤務されてもいるので、選手全員の管理を担うのはなかなか大変そうですね。社員としての自分と、コーチとしての自分との切り替えのタイミングみたいなものはありますか。

そういう面では、僕はあまり切り替えを作らないタイプかもしれません。コーチとしての自分をオフにする時間は正直あまりないかも…。というのも、自分が休みでも仕事中でも、選手それぞれは自分とは違った時間軸で、日々レースのことを考えてトレーニングしているわけで。たとえ自分が土日休みとは言え彼らが相談したいと言ってくれば相談に乗りますし。

一般的にはレース中に各選手がどう立ち回るかをケアするのがコーチの仕事だというとイメージしてもらいやすいかと思いますが、やはりレース以外での選手のメンタル管理の方もかなり重要な部分だと思っていて。例えばスランプ気味に落ち込んだ時は声をかけたり、その逆(あえて声をかけない)もあったり。最近はコロナの影響でレース自体がなくなったりしていて、やはり選手たちそれぞれ、長期間モチベーションを維持するのも難しい。できるだけオンオフ作らず、選手達から目を離さないというところが自分の立ち位置なのかなと思っています。

現役時代と現在のシーンの違い

-西谷さんが現役時代と現在において、取り巻く環境において何か違いは感じますか?

まずはトレーニングの方法でしょうか。パワーメーターの普及で、現在はトレーニングにおいてパワーデータを分析し、弱点などを把握した上で、この選手はこうした方がいいなと個人ごとにデータ管理してメニューを作っていくというのが主流になってきています。

パワーメーターの存在自体は私が現役の頃からありましたが、データを管理しトレーニングに応用していくやり方は、プロの世界でもこの5年ぐらいで急速に普及、発展してきた気がしますね。

-そのような時代の変化に、チームとしての対応はどのようにされていますか?

僕自身はパワーデータを使いこなしてきた世代ではないので、まだまだ勉強するところが多いですが、チーム内では前述の大前(選手)がパワートレーニングに対する造詣が深く、トレーニングソフトをうまく使いながら、選手それぞれのデータを管理、解析してもらっています。最近では実際に効果にも現れてきているので、興味深く見ています。

-すごいですね、大前選手。興味深いです。

彼には自らも選手として参加するプレイングコーチ的な立ち位置でチームにおいても重要な部分を担ってもらっていて、彼自身の「物事を細かく分析ができる」という性格含めて、尊敬できる人間でもあります。かつての自分では手の届かない所までお願いしちゃってますよ 笑。

あとは、やはり選手からしても「走らない」スタッフから指摘されるより、実際に「走る」スタッフから指示を受ける方が説得力もありますし、そういう面が選手たちにもいい影響を与えている部分もあるのかなと。シンプルに選手同士のコミュニケーションも増えていますね。

今の選手は、限られた時間で効率よくトレーニングを行うかというところに重点を置いている選手が多い印象です。ちゃんと客観性をもって管理してもらってって言う。そういう面でも当時の自分とは少し考えが違うかもしれません。僕自身はそもそも管理されてっていうのが苦手だったタイプなので、セルフコーチングの方があっていたっていうのもあると思いますが。

コーチの喜びと難しさ

-コーチとして注意されていることなどはありますか?

やはり、自分の考えを押し付けるのは良くないという意識は持つようにしています。

正直にいうと自分が選手だった時代は、限られた時間の中で自分が強くなるために何をやっていくべきかというのは、自分で組み立てて実行に移していくのが自分の中でのスタンダードでした。いわゆるセルフコーチングといいますか…。

-そうだったんですね。

切実に思うところではあるんですが、現役時代に自分自身がまともに他人からコーチングを受けてなかったというところがやはり1番良くなかったのかなと思っているところです 笑。そんな自分だからか、どうしても自分の経験の中で物事を捉えがちになってしまうことはやっぱりあって。

-なるほど…。西谷さんのように選手からコーチへ転身される方も少なくない印象なので、難しいですよね。わかりやすく言うと「自分ならできるのに」みたいな。

そうですね… 笑。でも、先ほどもあった話ですが、例えば直近では「パワートレーニングとは何ぞや」というのものをまずは自分自身が経験して理解しないといけないなって思って、パーソナルコーチをつけて1年ほどかけてトレーニングした時があって。目上の人から指示を受けてどういう気持ちになるかみたいなところは、いざその立場になって初めてちゃんとつかんだような気がします。

やってみると、一生懸命体づくりに向かおうにも、なかなか思い通りにいかないことの方が多くて。引退から圧倒的なブランクがあって、頭ではイメージできていても体がついてこないんですよ。もちろん、短期間のこの程度のことで、選手たちと同じ立場を経験したと言うとおこがましいのですが。やっぱり近しい立場に身を置くことによって、少しは選手達の気持ちに近づけたのかなと。あれは確か2年くらい前だったかな。なので…今思えば選手たちの気持ちが理解できたのは本当に最近なんですけれどね 笑。

-そうなりますね 笑。でもそういう考えを持って、さらに自然と行動に移すのは意外と難しいことなので素晴らしいことだと思います。ちなみに、環境面以外で当時との違いみたいなものはありますか?

正直にいうと、当時の自分と今の選手とで、メンタル面での違いも少し感じますね。もちろん環境自体が違うので一概には言えませんが、それを差し引いても。いわゆる「負けん気」というか…。僕なんかは、特にコンプレックスみたいなものが原動力になっていたところは大きくて。

-コンプレックスですか?

特に当時、自転車の本場であるヨーロッパの選手たちからすると、日本人選手ってどうしても低くみられがちなんです。海外に行った時には、日本人は、酷い言葉を浴びせられて、幅寄せされたりとか。人種差別とまでは言わないですけど、当時は特にそういう血気盛んな時期だったので 笑。そうやって、「歓迎されていない」環境の中でいかに自分の立場を確保していくかって言ったら、やっぱり実力で示すほかなくて。なので、日本に来たら徹底的に叩きのめす。海外に行ったら自分も対等に戦えるぞっていうところを証明する。

で、そういうハングリーさみたいなものが今の選手にあるかと言うとその辺はやっぱり自分とは少し違うのかなと。例えば今だと「相手を叩きのめしてまで」という気持ちはどこかに感じます。それが個人の性格なのか、環境なのかはわかりませんが。みんな綺麗なレースがしたい。綺麗に戦って、綺麗にチームで勝つ。それが彼らの中での理想というか、ポリシーなんだろうなと。僕自身それを否定するつもりは全くないんですけど、自分は真っ向勝負だったかな…。

-世代の違いみたいなものもあるのでしょうか?

そうですね。確かにチームを取り巻く空気も大きく違います。それこそ自分たちの頃は、愛三工業のいわば創成期みたいなもので、どちらかというと武闘派集団。レースってなると常にピリピリした空気を保ちながら、同世代の選手なんかは常に怒りながら走ってましたよ 笑。

-コーチの喜びみたいなものはどこにあるでしょう?

やはり選手が勝ってくれることが一番嬉しいです。 自分の経験を振り返っても、やっぱり「成功体験」はモチベーションに大きく影響する。

世の中には、本当に才能の塊みたいな選手もいます。でもそれに比べると我々は努力型で真面目な人間がほとんどです。 こんなことを言ったら選手たちに怒られそうですけど、「才能だけでここまで来た」「僕天才なんでここにいるんです」っていう選手は、うちのチームにはいない。みんな努力の末に今の立場にいるんです。

なので、正直「勝たせてやりたい」という一心でやっている部分が大きいです。

ただ、真面目すぎるがゆえに綺麗なレースをしたがったり、例えばワールドツアーのレースを見て自分もこういうレースはしたいなとやっぱり現実と理想とのギャップみたいなものを掴みきれていない選手も少なからずいる。選手達の実力を客観的に見た上で、レベルの高いレースにどう勝っていくかというところを言葉にして伝えるのが一番難しいところですね。コーチである以上、時にはプレッシャーをかけることも必要なので、いかに選手たちの自尊心を傷つけずにというところなんですが。

-例えばこれからプロのロードレーサーを目指す学生に対して、アドバイスはありますか?

そうですね。例えばいわゆるツールドフランスのようなワールドツアーのレースで活躍することを夢見ることが第一目標の方も多いと思いますが、僕自身は学生の頃からこれを掲げる必要はないと思ってまして。当然のことながら「プロロードレーサー = ツールドフランス」ではないですし、思うに学生の時期はもっといろんなことにトライして良いと思うんです。何ならトラックの方が向いているって言うこともあるかもしれない。

僕も、実は学生時代とかトラック練習はほぼしていないんです 笑。なのになぜかトラックの方が結果が出てたっていうのが自分の中の歴史であって。やっぱり「広い舞台で挑戦したい」っていう思いは学生ながらにあったので、自分が持てる能力で世界に挑戦するための早道がどれなのか、って言う意識があって続けていました。もちろん今思えば、ロードレースにおいて自分の武器であるスプリントであったり、「勝負する足」みたいなものはそのトラック種目で磨かれたのかなとは思いますけど。

なので、ロードレースだけに限らずトラックであったりマウンテンバイクであったり、いろんなことにチャレンジするべきだと思ってます。極論で言うと自転車ではない他の競技に可能性があるかもしれない。でもその中で、やっぱりそれでも自転車が好きだとして続けていたら、 それはいずれ結果もついてくるのかなと。逆に言うと、結果がついてこなくなると嫌いになるかもしれない。高い目標を掲げることは大事だけど、学生の頃から一つの目標だけに縛られて可能性を潰すようなことはして欲しくないなと。

-強くなる条件みたいなものはありますか?

自分の実力をまず知ってほしいというところですね。自分は今どのぐらいの位置にいてそれが強いのか弱いのか。「自分の弱さを知ってほしい」っていう言い方が合ってるかもしれないです。 もちろん実力にプライドを持つ事は大前提として大事なのですが、そのプライドが邪魔して、自分の実力を認められないまま競技を続ける場合、伸びる可能性はゼロに等しいのかなと。

日本におけるスポーツバイク

-この数年で、日本の社会にスポーツバイクの普及が進んだという話を耳にしますが、ロードレースを取り巻くファンにも規模や客層の変化がありましたか?

「サイクルロードレースファン」というところでいうと基本的には大きな変化はないのかなとは思っていて。確かにスポーツバイクの普及によって、サイクリングやポタリングや5km〜10kmぐらいちょっと走ってみようか、みたいな方達は急激に増えたのは感じます。でも、そこから自転車競技の方へはどうなのかというと、少し頭打ちになったりしているのかなとは思います。

ただ、一方でアマチュアが参戦できるレースイベントはここ10年で、かなり増えましたね。エンデューロなのか、クリテリウムなのか、ロードレースなのか。いわゆる「草レース」と言われるものは、数がかなり増えたように思います。コロナでまた状況は変わっていますが、盛り上がっているのを感じます。

実は僕自身も、引退から少し離れていたんですが、また自転車を始めました。サイクリングにも行きますし、チームとは関係のない自転車好きの友人たちで集まってエンデューロのレースに出てみたり。例えばリレー形式のレースなら、1周目で自分がトップをキープして、あとを友人たちに託したり。先頭集団で走る経験をすることもメンバーから好評ですし、仲間でそういうことが気軽にできるのがアマチュアレースの楽しみの一つだと思うので。自分の手の届く範囲ですが、競技としての自転車の楽しさを伝わればいいなと。もちろん、自分自身も楽しいですしね。

-なるほど。スポーツバイクビギナーにアドバイスはありますか?

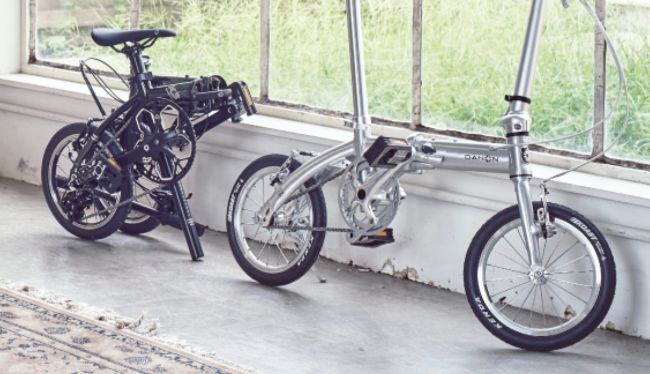

自転車これから始める人は、近所にちょっといくとか、通勤で使ってみるとか。気軽に日常生活に取り入れてみてほしいですね。その中で週末は隣のまちに新しくできたカフェに行ってみるでもよし、桜の綺麗な季節であればそれをみにいくのでもいい。速く走ろうとかではなく、どう使うかみたいなところでいいのかなと。その中で、もう少し早く走りたいとか、競技志向が強くなっていく人もいるだろうし、そう言う人はその時にレースにチャレンジしていけばいいわけで。

自転車って本当に身近なものですし、続けていく中で「楽しみ方の分岐点」はいっぱい見つかると思います。なので、最初からあまりがちがちに決め込まずにまずは乗ってみることが、一番いいのかなと思ってます。

-ロードバイクを選ぶときの基準はどうでしょう。もちろん、その人のレベルにもよるとは思いますが。

そうですね。極論でいうと、一番最初は安いロードバイク形状のものでもいいと思いますよ。

と言うのも、僕自身はその人が「続けられるかどうか」は見抜けないので「最初からいいものを買う」必要はないのかなと。なので、ちょっと借りて乗せてもらえる知人がいるならば、そういうことが出来るとなお良しなんですけどね。僕も実際に相談を受ける機会もあるのですが、例えばまだ「購入」までも踏み込めていない人の場合、とりあえず一台貸してみて一緒に乗ってみるのを誘うこともあります。

もしその人が、レース参加を視野に入れているとなると、それはすでに「自転車に興味を持っている」と言うフェーズにいるのかなと。でもそうであっても、カーボンフレームではなくてアルミフレームでも全然いいと思いますよ。やっぱりどんなレースでも落車はつきものですし、数十万がそれで飛んで行っちゃうのもね…。ホイールに関しても、前後セット10万円レベルでもプロ選手たちからお墨付きのものだってある。

なので、基本的にはどのフェーズにいても、無理のない範囲で買えるものを選択されることをお勧めします。機材に関しては、技術がついてきてからで十分かなと思いますね。

心境の変化と自転車に対するモチベーション

-チームのサポート機材は、今年の初めから、FUJIに変わったようですが、機材に対する印象はどうでしょう。

我々愛三工業は、「日本人が世界で活躍するチャンスを作りたい」と言う想いで、昔からほぼ日本人だけでチーム構成して戦ってきたいわゆる純国産チームです。そんな中で、元は日本で生まれたFUJIというブランドで戦えることになって自分としてはチームのイメージにもマッチしていると感じます。

実際の機材も、現在はアメリカのブランドとはいえ、日本で発祥したブランドとあってか日本人にマッチする、いい意味でクセの少ないバイクをつくるブランドだなという印象です。例えばSLなんかは、ポジションも出しやすくスケルトンも非常に日本人向けだと感じます。個人的には流行りのエアロロードが必ずしも正義だとは思っていないので、チームといい感じにフィールしています。

-コロナがチームに与えた影響ってありますか?

レースの中止はもちろんですが、この一年、合宿などメンバーが集まって行うトレーニングも自粛することになりました。徐々に選手たちそれぞれが別々の場所でトレーニングを行う方向にシフトして、ある種こういうやり方にも慣れてきたというのが今ですね。現代の子たちはその辺の適応力は高い。その一方で、このままいくと、やっぱりそれぞれが自分にとって「都合のいい場所」を決まった練習場所にしがちなんですよね。

-なるほど。

自分にとって都合の良い場所だけでトレーニングを重ねても、それはあまりリアルではない。そういった課題が見えてきた中で、この春久々にチームで短期間合宿を行いました。時世柄、社会的にも「集まる」ことに対するためらいや抵抗は当然ありますが、結果的にはチームにとって良い方向に効果が現れてきています。そして、この一連の流れで改めて感じているのは、やっぱり信頼関係やチームワークがそういうところから生まれてくるというところは、忘れちゃいけないところなのかなと。

「同じ釜の飯を食う」じゃないですけど、改めてチームのコミュニケーションの重要性を実感しているところです。現代の「個」を尊重する時代にはやや逆行する部分もありますが、現代に生きる若い選手たちには、かえってそれが重要な気もします。

-西谷さんは、高校からかなりの時間を自転車に費やしているかと思うのですが、どこかで自転車やめたいって思ったことってあるんですか?

自転車をやめたいって言うのは一度もないですね。やっぱり好きなんですよ 笑。ただ、現役時代も競技をやめたいなって思ったのは何度かあります。

-そうなんですね。それは体力的なこと?

そうですね、やっぱり自分が思ったように結果がついてこなかった時、どこかでそう言う時期は来るんですよね。

僕は運が良かったのか、自転車はじめた初期の頃は順調に結果も出せていて、そう言う課題と向き合うことはあまりなかったんです。高校、大学では順当に優勝できたりとか、実業団と走る機会も増えることで「自分より強い人たちと走れる喜び」みたいなものも感じながら続けられていましたし。

なので僕の場合、最初はプロになってからですかね。

会社からサポートを受けるという事は、看板を背負って走るわけだから、当然結果を出し続けなければいけない。プロになって1〜2年の頃はまだ良かったんですけど、3年目ぐらいからですかね。やっぱりレースでもマークがついてきたりとか、徐々に自分が思うように走らせてもらえないことも多くなってきたりとか。複合的にうまくいかない要素がどんどん増えてきて、自分が走れるようになればなるほど、障害は増えてきて。そう言うところで嫌になったりとか、そこで自分の成長が止まったかのような気持ちになると言うか。やっぱり自分の思った通りに結果が出せない自分に腹が立ちますし…。そう言う時に「やめたい」とはなるんですけど、初心に帰って「やっぱり自転車好きだし」で戻ってましたね。

-なるほど、基本はご自身で克服されるんですね。

そうかもしれない。今まで他人がきっかけで克服したことは…一回ありますね。

-一回あるんですね!気になります。

15年以上前になるんですけど、ナショナルチームで2〜3ヶ月ヨーロッパ遠征行かせてもらってたとき。ワールドクラスのレースに、3日間連続で出させてもらう機会をもらったんです。でもその周辺で自分は体調を崩しちゃって。そんな大きなチャンスもらっているのに結果が出せなくて、体調を万全に持ってこれなかった自分にも腹が立ってて。当時は「自分にはヨーロッパで走ることなんてきっと無理なんだな」としか思えなくて、自暴自棄になってたんです。もちろん、ツアー中だし他のメンバーにはいっさい言ってなかったんですけど。

で、ある日レースが終わったあと、チームのベースに帰る時に当時のチーム監督の大門さん(現在はNIPPOチーム代表)が運転される車に乗ったんです。そしたら動き出して数分で、「今辞めても何にもなんないよ。」って一言だけ言われたんですよね。

-すごいですね。

それまでにいろんな選手を見てきた監督だからこそ、当時の自分の「そういう空気」が伝わって、監督からしたら本当に何気ない一言だったのかもしれないですけどね。もちろん、言われてすぐに「いや自分、何も言ってないですよ!?」ってなったんですけど。でもすぐに「あぁ、もう見抜いてるんだなこの人は」って思いました。

その時の言葉はすごく残ってて、そうですね…例えばその後もオリンピック絡んだ選考の時とかにも辞めてやる!っと思ったりしたことがあったんですけど…でもやっぱり、やり切れるところまでしっかりやろうという想いで持ち直したり、そのまま現役を全うしたって言うのはありますね。それは大門さんのあの言葉がずっと残っていたっていうのが大きいです。思えば、不思議とあれ以降で、挫折という挫折はなかったかもしれないです。

現役時時代は、ワールドクラスのレースに出れた事はもちろんなんですが、やっぱりレースの内容だけじゃなくて、そういうのも含めて貴重な体験をさせてもらったと思ってます。なので現在を活躍する選手たちも…まああんまり比較するつもりもないんですけど、それこそ今は僕たちの時代より多様なチャンスがたくさんあると思うんで、自分が納得できるところまで精一杯やってもらえたらなと。

ロードレーサーという職業

-西谷さんが学生時代は、自転車競技というとロードレースというよりは競輪の方が、プロのイメージをしやすいという話があったと思うのですが、その辺は今は変わりましたか?例えばロードレースで生計を立てる選手も多いのでしょうか?

確かに以前よりロードレースの認知も広がりましたね。世間が大きく変化したのは僕が引退するちょっと前ぐらいだと思います。日本でも今はコンチネンタルチームが結構な数があって、その中にはいくらか給料もらいながら走っている選手もいる。ただロードレースは国内サーキットが全てではなく、やっぱり本場はヨーロッパ。それこそワールドツアーを目指せば夢のある金額をもらえるような世界なのかなとは思いますが、どれだけの日本人がそれをできるの、となると難しいというのが正直なところですし。結局のところ、強ければYesでそうでなければNoではあるんですが、現状としては国内でロードレースのみで生計を立てていくのは難しいのかなと僕は思ってます。

-なるほど。やはり狭き門には変わりないですね。

結局のところは伴う実力は必要ですよね。でも現役時代、僕も仲間も「日本人だって絶対に世界で戦える」と信じて、自分たちの走りを疑うことはしなかった。

レースに勝つには、当然実力も重要なんですけど、じゃあ日本人が実力やスキル的に劣っているかっていうと全然そうだとは思わなくて。むしろ実力が拮抗したレースで、最終的に勝敗を分けるのはそういうメンタル面での強さのような気がします。その結果、愛三工業レーシングも今ではアジアツアーを主戦場にできるようになってきたのかな、という思いもありますし。

-世界を視野に入れて戦ってきた西谷さんならではの意見ですね。

なので、これからの子たちには国内だけで止まることなく、いずれ世界にも目を向けて欲しいなという思いはあります。国内のレースで優秀な成績を収められる実力のある選手であれば、世界への道も開ける可能性はあるという考え方もできるので。うちが国内だけではなくアジアサーキットなど一歩外へ出たレースにも積極的に参戦しているのは、やっぱり選手たちにもそういう夢を持ってほしいからです。まずは国内を超えてアジア。それが世界への近道の一つなのかなと思ってます。

あとは、単純に日本人ってもっとすごいんだよ。っていうのを表現していきたいっていうか。

僕は、自転車以外の他のスポーツでも、日本人が世界を舞台に戦っているのを聞くと嬉しくて。同じように、自分たちが勝つことによって希望を持ってくれる人がいるのであればそれは嬉しいことだと思うんです。

スポーツって「表現」の部分もあるので、自分達のそういうマインドに、さらに結果がついてくると、共感からなのか不思議と応援してくれる人も増えてくる。なので国際レースで日本人が活躍する姿を見せるっていうのは大事なのかなとは思います。

そして国を超えて交流が生まれることで、この文化はもっと発展できる。自分はそこは信じ続けたいですね。

*参考リンク

愛三工業レーシングチーム

#LINZINEの最新記事