読む

「完成された美」に見出す未知。CHERUBIM今野真一の創造性の基調【前編】

2021.02.16

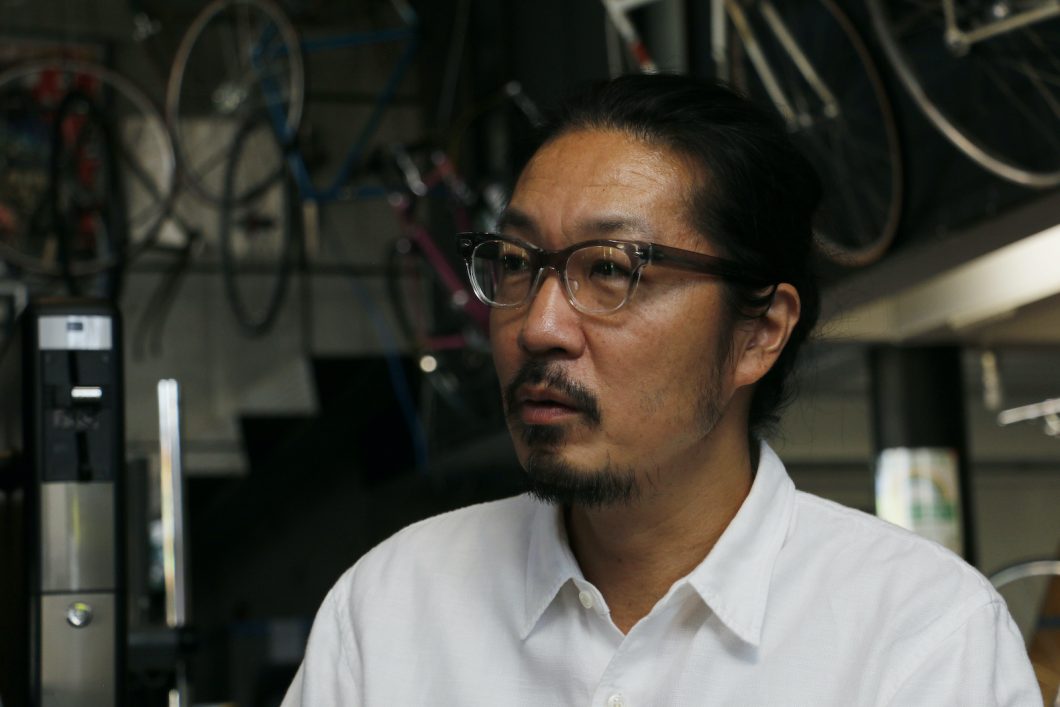

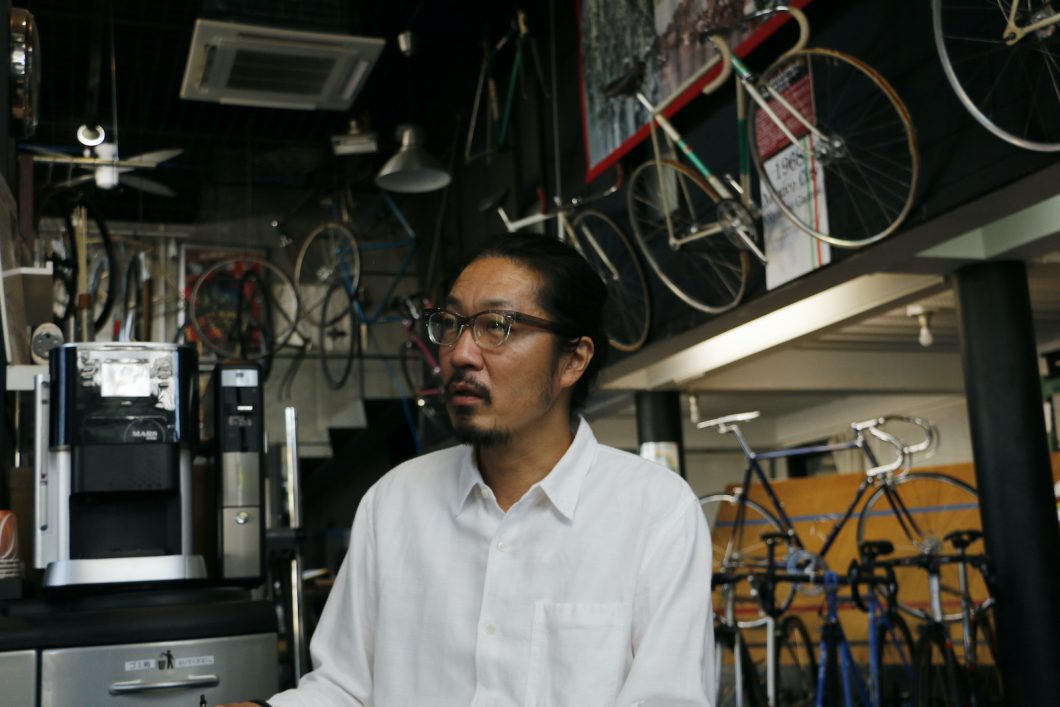

日本を代表するフレームビルダーとして、世界を股にかけて活躍する人物。そう聞いて真っ先に思い浮かべるのが彼だという人は少なくないだろう。

今野真一さん。1965年創業で、50年以上の歴史を誇るオーダーメイド自転車の老舗ブランド「CHERUBIM(ケルビム)」を展開する今野製作所の二代目。毎年北米で開催される世界的に有名なハンドメイドバイクショー「NAHBS」に、2009年に初出展するや否や、世界的に評価されたことはご存知の方も多いはず。

歴史あるブランドの代表として、伝統を重んじる職人魂を持ったクラフツマンであるかとおもえば、一方で、今の時代や生活に合った新しい視点やスタイルを尊重し、それこそアーティストとも通づるようなの柔軟な感性も持ち合わせる、そんな両極の印象が混在する人物。現在も第一線で年間400本を超えるフレームを製作しながら、日本唯一の自転車専門学校、東京サイクルデザイン専門学校の講師も務める。今やブランドのオーダーは一年待ちだ。まさに引く手数多の状態である彼は、一体どのような形で自転車に出会い、どんな青年期を過ごし、現在に至ったのだろうか。

工場が遊び場だった少年時代。父との衝突と、継承したもの。

-まずは今野製作所の成り立ちについて簡単に教えてください。

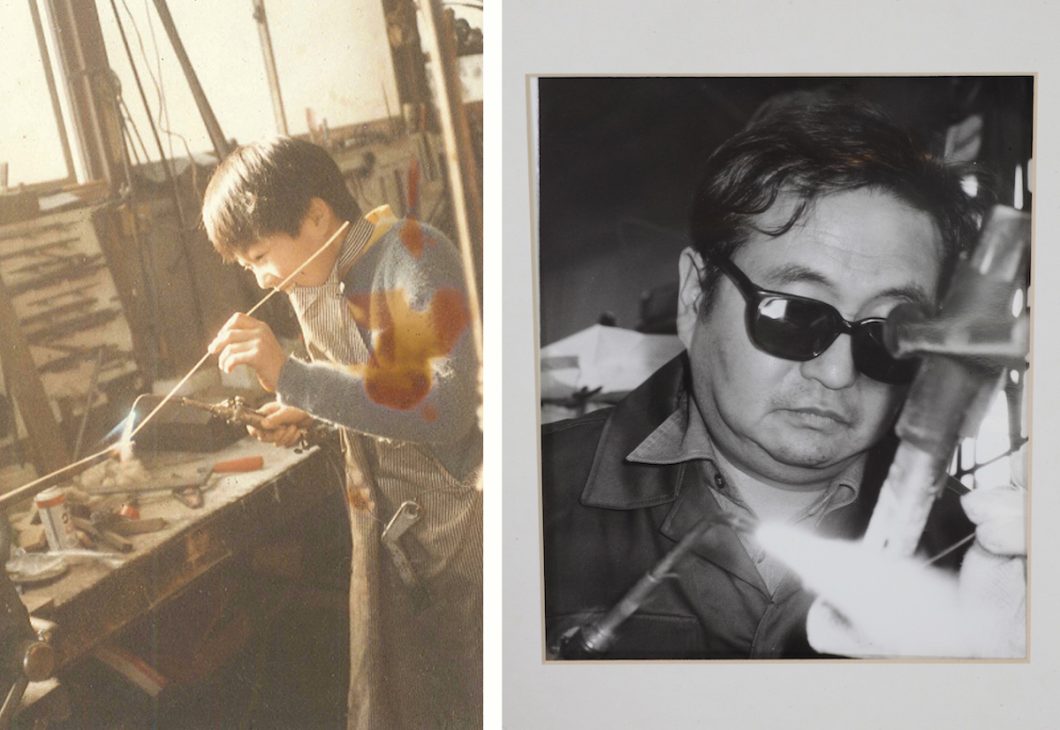

自転車好きでありながら溶接工だった、父の今野仁が1965年に創業し僕で二代目になる、ハンドメイド自転車を製作する工房です。創業当時の今野家は、父を含む6人兄弟みんなが自転車に携わる経歴を持つほどの、自転車一家だったと聞いています。創業の1年前にあたる1964年は東京オリンピックの年なのですが、海外のプロ選手たちが乗る実車を初めて目の当たりにして衝撃を受けた自転車少年は少なくなかったようで、これに父たちも例外なく感化されたようですね。当時CHERUBIMは、「父のブランド」というよりは今野家みんなで運営していたようで、それこそ初めは、実家の倉庫を工房にして競技用フレームを作り出したところから始まりました。兄弟はみんな、プロ自転車選手や大学の自転車競技部のコーチであったりしたことから、兄弟含めた実力のある選手たちのためにフレームを製作することも少なくなく、いわゆるファミリービジネスの側面が濃かったようです。

-創業当時からCHERUBIMというブランド名で製作されていたんですか?

そうですね、1,2台は他の名前で製作したフレームもあったようですが、ほぼ創業からCHERUBIMと言っていいと思います。

実は兄弟がそれほど仲良くはなかったようで、このCHERUBIMというブランド名も僕の祖母がつけたもので、兄弟同士じゃあ喧嘩しちゃって名前も決められないぐらいだからそれを見かねて母親がつける、ぐらいのものだったようですね 笑。祖母は敬虔なクリスチャンで、聖書に出てくる智天使の名前なんです。日本ではあまり馴染みのない言葉ですが、海外だと割とポピュラーな天使の名前です。

-なるほど。では兄弟の皆さんがその同じ工房で、競技用フレームを作られてたわけですね?

そうですね。当時は実家が世田谷なのですが、庭の倉庫で兄弟代わる代わる誰かしらゴソゴソやっている、みたいな事が続いたようです。なのでその当時父は昼は溶接工として働きながら夜はフレームを作る、みたいな生活だったと。でも同じ時に夜学で大学にも通っていたようで。

-すごいですね 笑。

まあ周りの助けもあって恵まれた環境だったんでしょうね。梶原利夫さん※ともかなり近い距離感でタッグを組んでやっていたようですし。創業から3年後の1968年のメキシコ五輪には製作したCHERUBIMのフレームで、日本新記録と6位入賞という記録を出してるわけなので、そういう面では軌道に乗るまではそこまで時間はかかってないのかなと。※伝説のビルダーと称される、1960年代から日本の自転車に大きな影響を与え続けたビルダー

-ちなみに当時、競技用フレームで名の通っていたところで言うと…。

僕の知るところだと、片倉シルク、TOEI、MIYATA、EVERESTとかですかね。なので、そんな中に自分の作ったフレームがオリンピックに行くと言うのは、かなり希少で夢のあることだったと思いますね。

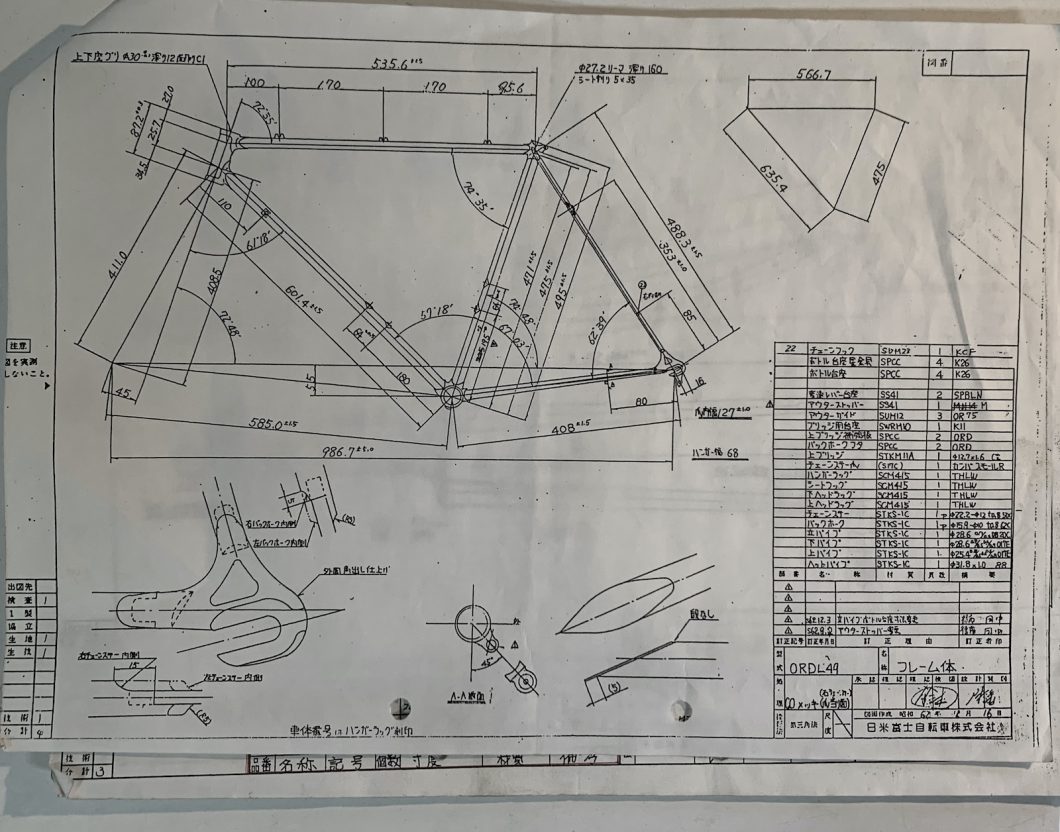

自転車が好きな一個人が作ったフレームが、大規模メーカーたちに並んでオリンピックで戦う。そんなロマンのあるストーリーを経てブランドが軌道に乗っていく中で、3RENSHOやMIYUKIなど、後に兄弟それぞれが異なるブランドを起こし別々の道へと分かれていくことになる。一方でCHERUBIMはその規模を大きくし、世田谷の工房を町田に移転。徐々に競技自転車以外の大手メーカーのフレーム製造も担うようになり、70年代後半から80年代にかけて、今野さんが物心ついた頃には町田の工房には自転車のフレームが山積みになっていたようだ。当時は日本こそが自転車産業の中心であったこともあり、同じ町田に本社をおいていた日米富士(現FUJI BIKES)やアメリカンブランドのSPECIALIZEDなど、国内海外問わず多数のメーカーやショップの自転車製造を受託していた。いわゆる大手のメーカーならまだしも、個人がやっている製作所でこう言ったメーカーからのOEMを請け負うのも、また稀有であったはずだ。

-今野さんがこちらで仕事を始められたのはいつ頃なんですか?

90年ぐらいですかね。学校を卒業してすぐです。小さい頃から工房が遊び場だったのもあって、心のどこかでそのまま家業を継ぐんだろうなというのはありました。

-それって所謂バブル時代とかですか?

いや…バブルはほぼ弾けていましたね。自転車製造の中心が日本から台湾や中国の生産に移行していく、いわば一番最悪の時。

R:創業者の今野仁さん。真一さんの師匠であり、父である。

-そうなんですね。

僕が本格的に工房に入ったときにはOEM関係の受注もかなり減っていました。不意に注文があっても1日で作っちゃうくらい暇だった 笑。僕が入った当初は他にも職人さんがいたんですが、辞めちゃった後は、それこそ父と二人だけでやってる時期もありましたね。その時は毎日っていうぐらい喧嘩していました。

-なるほど…。そんな中で正式に引き継がれるタイミングなどがあったのでしょうか?

急に自分に切り替わったとかっていうのはなくて。僕がここにきた時、巷はそれこそマウンテンバイクブームで、CHERUBIMの主であった「競技用自転車」はなかなか伸びない世の中になってきてました。それこそ、工房より売り場の面積を広げて、プロスポーツショップの業態に転換しようとすらしていた時で。

-そうなんですね。意外です。

もちろん、当時そういう判断があって、致命的に経営が崩れなかったことはあったとしても、その後本格的にプロスポーツショップに転換していくという方向性は、自分の中では「どこか違うな」という思いがずっとありました。メーカーからのノルマや、他のショップとの価格競争も性に合わなくて。

-小売店が少なからず直面してしまう問題ですね。

そういうことに悩んでいた時期に、周りの方にも相談したことがあって。その時には「自転車は野菜みたいに売らなきゃダメだよ」って返されました。

-野菜ですか?

「いい値段で売れるのは、ものが新鮮な朝のうちだけ。夕方まで残ったら、売りたたかないといけない。」みたいなことです 笑。メーカーから自転車を仕入れても新しいモデルが出ると古いモデルは旧式扱いになり、仕入れ値より低い価格で売らざるを得ない。これを事実として聞くと、やっぱり寂しかった。なんていうか…物を作ってる身からすると辛いじゃないですか?自分たちにはオーダーメイドっていうものがあるのに、そうではなく既成のものからお客様に提案していかなければいけないっていう事実もそうですし。そういうこと、一つひとつが自分の腑に落ちなかった。

-なるほど。

でもそんな一方で、規模は小さいながらも自分たちが作った自転車を店に並べたりしていて。気がつけばそれに対していいと思ってもらえる人も少しずつ出てきました。そこで自分の中でも何かしらの手応えを感じたんです。そのうち、「店に並ぶ自転車を自分のブランドだけにしたい」という夢が湧いてきて。さらに少しづつメーカーからの既製品の仕入れを減らしてCHERUBIMの自転車を増やすようになって…今に至りますね 笑。

-そうやって聞くと、やっぱり今野さんの中で「ものをつくる人間」としての目線は譲れなかったというか、自転車という「もの」に対して持つ、愛情の部分が大きかったんですね。

そうですね。やっぱり自分たちが作った自転車を、自分たちで自信を持って価値を決めることができるっていうのは理にかなってますよね。僕たちの自転車のいいところは、たとえ規模は小さくても、1台の自転車の中で自分だったり誰かの人間の「想い」最初から最後までコントロールできる。やっぱり企業であったり組織が大きいとなかなかそうはいかないというのはわかるので、逆に今後自分たちは、この部分をどこまで伸ばしていけるかっていう想いはありますね。

-改めて今野さんがこういう道を選ばれたのって、先代の仕事ぶりや背中を見て、というよりは単純に自分の好奇心の方が大きかった感じでしょうか?

まあそもそもの家系がそうなので、必ずしも自分の意思とは言いにくいんですけど…。でも小学校の頃から自転車レースに出たりとか、トレーニングっていうのかな。積極的に走ったりして、それこそツール・ド・フランスを夢見てた時もありましたよ 笑。男の子なんで自分で自転車をいじるのも好きだったし。なので好奇心の方が多かった…ですね。うーん… 今の自分は生まれながらの環境があって形成されているので、難しい質問ですね。

-ですね。すいません 笑。

やっぱりこういう環境の方ってそこの部分に葛藤がある方は多いと思います。もちろん自分もそこを考えた時期もあって。それこそ、そもそも自転車一家の子に生まれなかったら、おそらく自転車はやっていないでしょうし。でも子供の頃に親に何か強制されて自転車をやっていたかというと、それは全然なくて。純粋に自分が選んだ好きなものが自転車だったし、家業を継ぐってなったタイミングでも、何より「自分がやりたい」という気持ちがあって、自分の中で選択したっていう自負はありますね。

-確かに「家業だから継いだ」という保守的な考えでは辿りつかないことを、今でも多く手掛けられている印象です。

自分の中で、なんでも変えて行こうっていうのはあって。でも、それって父親もそうだったんですよ。結局、そうやって「変えていくこと」を父から継承したという感じかな…。

「戦う自転車」と「魅せる自転車」が交わるところ

-ちなみに、仁さんの代と比べて変わったことって何かありますか?

基本的な部分は大きくは変わっていないです。…でも例えば、競輪に対する機材供給を積極的に行うようになったのは大きいかもしれません。

–そうなんですね。先代ではあまり製作されてなかったんですか?

もちろん僕が入るまでのかなり昔はやっていましたよ。その後、僕が入って父と2人で一緒にやってた頃ももちろん続けてはいましたが、実際に競輪選手が乗っているのはせいぜい3-4人がいいところでした。現在は積極的に供給を行っているというのもあって、全部で3000人近くいてるという競輪選手のなかで、ありがたいことにトップクラスの選手の多くの方にCHERUBIMに乗っていただいています。意外と知られていませんが、地味に…自慢です 笑。

-知らなかったです!トップクラスの選手が皆同じブランドの機材を使用しているって、一般的なプロスポーツで考えるとすごいことですよね。

日本の中では競輪はどうしてもギャンブルというイメージが強く出てしまっていて、あまりそういう情報って少ないですよね。確かに閉鎖的なイメージが拭えないのも事実ですが、やはり選手にとってはコンマ一秒を争うスポーツであり、機材は最も重要な仕事道具。我々ビルダーにとっても、もはやクロモリの「本当の意味での性能」を試される現場はそこしかないわけで。

-確かにそうですね。

世界的にも「日本のビルダーのレベルが高い」と言われるのもこういう競輪の背景があってのことだと思います。そんな中で、選手自らCHERUBIMを選んでいただくことは、本当に光栄なことで、まさにビルダー冥利に尽きることですよね。こうやって自転車競技を陰から支えられることは、改めて自分たちののブランドの原点に戻れたのかなという思いもありますし。

競輪用の車両は、厳格なレギュレーションのもと、クロモリ製のハンドメイドバイクのみが使用を許可されている。さらにもう一つ特殊なのは、選手たちが機材においてスポンサー契約を結ばないという点。例えば一般的な一流プロスポーツ選手の場合、使用する機材や道具はメーカーとのスポンサー契約であることがほとんどなのは言うまでもない。しかしこの場合だと、選手の意見が機材に反映される割合は非常に限られた範囲内である場合が多い。何より、この関係性において、本当の意味での機材の性能の良し悪しのジャッジは非常に困難だ。一方で、競輪においては、賞金そのものが選手たちの収入に直接結びつくと言う性質があるため、選手にとって「仕事道具」である機材を選ぶことは非常に重要な役割を意味する。そのため、選手は自らの基準で、本当に信頼できるビルダーから車体を購入するそうだ。

-非常に奥が深いですね…。一方で、いわゆるショーバイクで今野さんのことを知られた方も多いと思いますが、こういったショーバイクを製作されるきっかけって?

父の教えとまではいかないけど、やはり彼がそうだったからですかね…。父はもともとサイクルショーなどでそういうのを作ってましたし、そういうショーバイクのようなものは作るものなんだと自然に思ってました 笑。あとは、いわゆるモーターショーとかでいうと、一流のメーカーだってコンセプトモデルだとかそういうのをつくるわけじゃないですか。僕はやっぱり子供の頃にそこから受けた影響も大きくて。当時は子供ながらに「こんな仕事したいな」とか「こんなかっこいい車に乗りたい」って思うわけで。なので、子供向けに作っているわけじゃないけど…やっぱりそういうところでは魅せたいですね。

-きた人を喜ばせたい?

そうですね。まあ正直なところ、テーマは毎回違うのですが、評価は全く気にしていなくて、子供でも大人でも「何か」を感じてもらえればそれでいいわけで。ビルダーさんの中にはそれこそ競輪のためのダイヤモンドフレーム一筋の方も多いとは思うんですけど、父がそうじゃ無かったので、僕もそういう姿勢に対しては自然でした。父は正直かなり奇抜なもの作ってましたよ。それがかっこいいとは思わなかったけど 笑。

-血筋というか気質なんですかね。

もあるかもしれないですね 笑。あとは自分は恵まれてて、環境的にも、思い立ったらすぐ作れますしね。メーカーだったら一年がかりなところを、自分だったら一週間ぐらいで「できた」って 笑。

-すごいですね 笑。

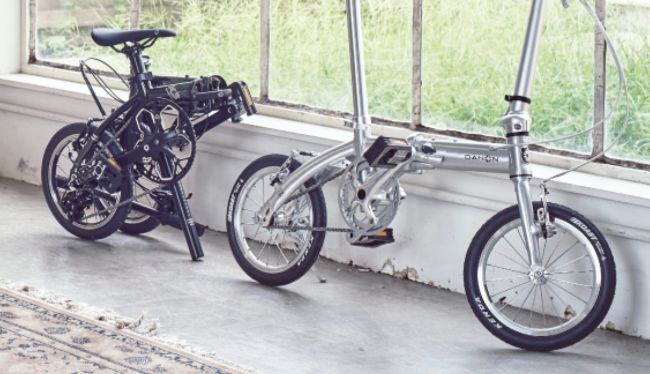

僕だとどうしてもこういう(ショールーム内にあるHumming birdのような)奇抜なフレームが目立っちゃいますが、先ほどの競輪の話もそうだけど、実際普段の仕事ではここまで派手じゃない自転車の方が圧倒的に多い。でもそこにもやっぱり200年近くの歴史があって。これはこれで本当に完成されているんですよね。足したり引いたりっていう余地がほとんどない。それこそネジ一本動かせないぐらいの…。だからこそ、そういう完成されたものに対して挑戦しているという面もあるかもしれませんね…。「何か足したり引いたりできればいいな、というか。

-なるほど。

なので、こういう(ショーモデルを製作する)ときは遊ばせてもらってます。結局、自分の中で重要なのはやっぱりその塩梅というか。

しっかりと第一線で戦える自転車を作ることは自分たちにとって非常に重要なことであって、でも一方でそのフォルム、デザイン性の進化にも挑戦していく。そういうアプローチで活動されているビルダーさんは案外少ないのかな、とも感じています。

次回はNAHBSに初めて出展されたときのことや、教壇に立たれる立場になって思うこと、気分転換に行う趣味など、よりパーソナルな部分を掘り下げていく。

今野真一(Shinichi Konno / CHERUBIM)

東京生まれ。1965年創業のオーダーメイド自転車の老舗ブランド「CHERUBIM」を父・仁氏より継承し、機能美あふれるスチール製自転車を作り続けるフレームビルダー。“伝統と革新の融合”をコンセプトに、NJS認可のレーサーはもちろん、独創的な小径車などありとあらゆる車種を製作。その圧倒的な技術力、パーツの細部までこだわり抜いた精巧な造形美は、世界中から高く評価されている。毎年北米で開催される世界最大のハンドメイドバイシクルショーNorth American Hand made Bicycle Show(NAHBS)にて2年連続の2冠達成。世界初の規模となる自転車専門学校(東京サイクルデザイン)の講師を務め若手育成にも精力的に活動している。

#LINZINEの最新記事