読む

ライフスタイルとしてのロードバイク vol.1 -ビンテージバイクの魅力に迫る-

2024.11.28

――手軽に始められるスポーツとして、今世紀に入って急速に普及したロードバイク。そのロードバイクの歴史は、120年以上に亘るロードレースの歴史でもあります。今から半世紀以上前には現在のバイクの形へと成熟し、今日では趣味の世界ではお馴染みの”ビンテージ”という愉しみ方が自転車にも根付いてきました。

今回はビンテージバイクを扱う目黒のショップ”corsacorsa(コルサコルサ)”の代表であり、今年10周年を迎えたビンテージバイクライドイベント”Eroica Japan”のオーガナイズを務める江口氏にお話を伺いました。ビンテージバイクの魅力だけでなく、文化として根付かせたいという熱い想いに至るまで、大ボリュームでお届けします!

■イタリアンコルサに魅せられて

――ショップをオープンされたのが20年ほど前だと思いますが、当時からコンセプトは変わらずですか?

2005年の年末からなので20年経ちます。商売を始める前はそれほどでしたが、ビンテージバイク、特にイタリアンコルサ(イタリアのロードレーサー)に一番熱が入っちゃうというか、歴史に惹かれたというべきですね。コッピとバルタリの友情から始まって、エディ・メルクス、そしてサロンニとスーパースターが続々と出てきて、それぞれのエピソードを紡いでいく、そういうのが好きだったんですよね。お客さんから教わったこともいっぱいあったけど、調べるほどに素晴らしいヒストリーがあるとわかって、やればやるほど好きになっていったパターンですね。

――若い頃から自転車が好きだったんですか?

若い頃は膝擦り小僧(※1)だったんですよ。そこからドリフトもやったんですけど、モータースポーツがつまらなくなっちゃって。イクオリティがないというか、お金持ちが必ず勝つようになっていたので。でも、そういう回転物は子供の頃から好きでしたね。それが自転車に出会った途端に再燃して。それまでの趣味とは違ったんですよね。のめり込むというか。こんなに面白いもの他にないぞ、と。

――運命の出会いだった、と。

初めて出会ったのがピナレロのクロモリロードで、まだ商売を始める前でした。小さい頃からメカを直したりするのが得意でしたね。物を見て設計思想を感じ取るというか、今みたいに簡単に調べられないから想像するんですね。当時はカンパニョーロを触ることが多くて、実によく考えられて作られているなと感心したものです。

そして、修理をメインとする”エクスバイシクル”っていうショップを立ち上げるんですけど、そのときはまだ現在の商売なんて考えてなくて、なるべく小さな店で修理業をしていくつもりでした。でも、手がける部品が小さいハブやディレイラーから車体へとだんだん大きくなっていって。当時ビンテージ自転車を直す商売をやっている人があんまりいなくて、名だたるビンテージ自転車屋さんでも壊れたら買い替えの提案をしていたようです。だけど、ビンテージ自転車乗りってどうしてもそれを直したいわけです。全部直せるとは言わないですけど、まず一回、受け止めてみましょうというのをポリシーにして、多くの自転車を直してきました。

そうしていくうちにお客さんが増えて、最初はボロいアパートの一室に店を構えてたんですけど、週末はそのアパートの廊下に5組ぐらいお客さん並ぶようになっちゃって。奥さんとか連れてくる人もいて、名だたる企業の社長さんとかも来るわけですよ。これは何とかしないとということで、ご縁があって今の場所に行き着きました。

――いつ頃目黒に来られたんですか?屋号もその時に変えたんですか?

2013年だったかな、今年で11年とか12年目になります。エクスバイシクルの”EX(エクス)”っていろんな意味があって好きだったんですけど、とある常連客が言いにくそうにしているのに気づいて。独り善がりの名前はダメだと思って、キャッチーで覚えてもらいやすい名前で、かつイタリアンコルサを感じてもらえる名前ということでcorsacorsaになりました。

――マウンテンバイクが日本に入ってきた時代をよくご存じの世代だと思いますが、そこは通らずロードレーサーで一筋ですか?

そうですね。ロードバイクは自転車が誕生してこの形に行き着くまで150年ぐらいかかっていて、いろいろ削ぎ落とされたプロセスを自分で学んで感じたときに、ロードレーサーが一番完成されていると感じました。MTBをないがしろにしてるわけじゃなくて、僕もMTB乗りますし修理もしますが、自分の思いが入りやすいのは700Cのロードレーサーですね。

※1 一般的に”走り屋”と呼ばれる、峠道などをレースさながらオートバイで走る人たち。

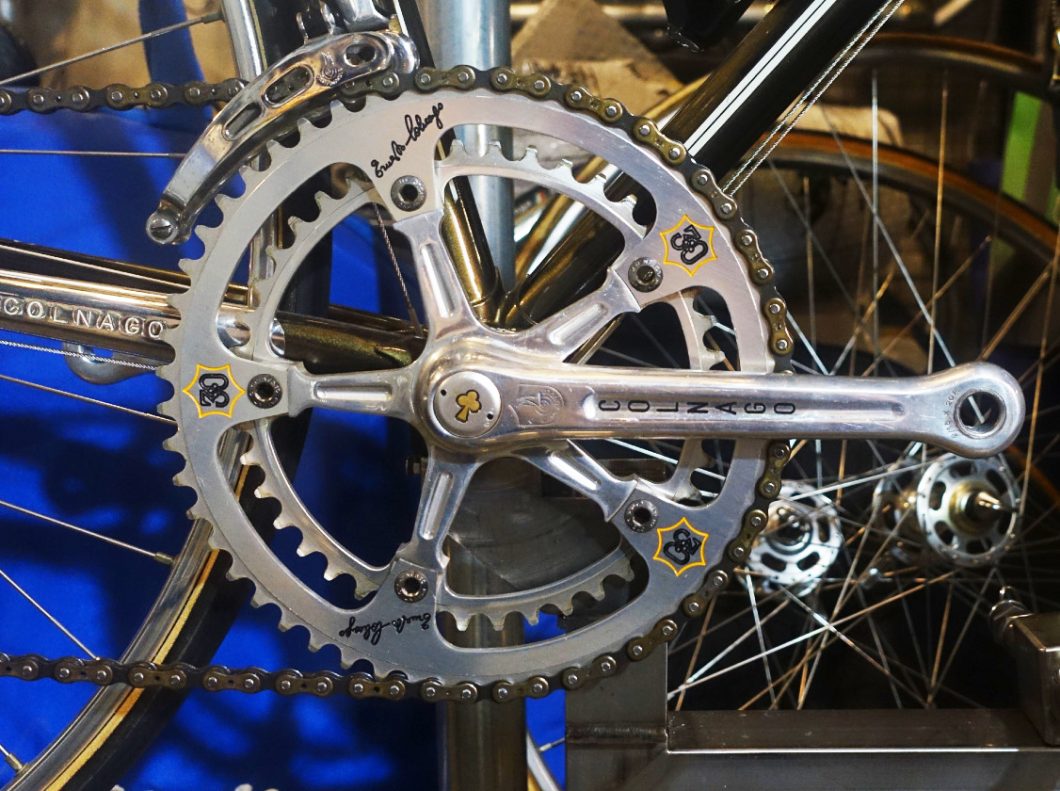

■イタリアの至宝”COLNAGO”

――確かに、ロードバイクはこの形になって久しく、長い競技文化の歴史があります。今まで20年近く商売されてきた中で、いわゆるお宝というか、これを超える値打ちのあるものは後にも先にもないというバイクはありますか?

コルナゴのアラベスクですね。エルネストのバイクに対する愛情とプライドみたいなのを、思い切り凝縮したというか。その後もC35、40、50、60〜とシンボルバイクは続きますけど、これを超える価値の自転車はないですね、アラベスクでやり切ってるというか。

――これは、やり切ってますね。

これは1983年のミラノショーに出品された実物のデッドストックです。コンディションもすごく良いんですけど、コルナゴの30周年記念の自転車なのでチェーンホイールやエアロシェイプのシートポストもカンパニョーロに特注で作らせています。後世から見たら作りも荒いですけど、当時の技術を考えるとすごいと感じることができますし、今見ても細部の作り込みの素晴らしさに感銘を受けます。エルネストはイノベーションをずっと繰り返してきた人だから、アラベスクの後に出てくるマスターも素晴らしい自転車だと思いますが、コルナゴにとってここが出発点というか、エルネストが30年やってきた一つの形だと思うんです。

1983年、1984年、1985年というのは、イタリアの自転車業界でも本当に黄金期だったと思うんですよね。その後に大量生産の時代を迎えるんですけど、当時のモノ作りは職人じゃなきゃできない工芸品です。

今の自転車は工程を省いて作りやすいのもよく分かるけど、我々が美しいと感じるのはこのアラベスクのような職人の仕上げですよね。そういう意味でも、誰にもまねできない自転車という特別感がある。

――そういう感覚を皆さん持っているから当時の自転車を所有するし、それをずっと愛用したいんでしょうね。

そうですね。ある一定を超えると、自転車って一つの思い出づくりの道具というか、相棒になっていくんですよね。

これ(COLNAGO MASTER)は、今年のエロイカのために作った1台です。自転車屋さんじゃないとなかなかできないこだわったパーツの組み合わせにしています。自転車業界の抱えるジレンマかもしれないですけど、僕はホビーユーザーには11速で十分と思っています。これでいろんな所に行って、いろんなものを見たり感じたりして、あの時このバイクで行ったんだよねとか、そういう思い出をたくさん作ってほしいというか。それも自転車の楽しみの一つですよね。もちろん最新のバイクで楽しみたいという人もいると思います。

――そういう意味でも、クラシックなクロモリのロードバイクには、今に語り継がれる文化の象徴の一つというか、思い入れやすい何かがあるのかもしれないですね。

なぜかみんなホリゾンタルが好きですしね。初めて商売で仕入れたプレミアムバイクもアラベスクだったんですけど、衝撃でしたね。それまで雑誌で見ていたのと全然違う、ただすごいなっていう。

人によって、その存在がビアンキのチェンテナリオだったり、デローザの35周年モデルだという人もいると思うんです。そういうプレミアムバイクに触れる感動みたいなのも、このビンテージバイクの面白さというか。あと、それを通じて当時の人たちの気持ちを感じることができるのもまた良いですよね。

――話の熱の帯び具合から江口さんのコルナゴ好きが伝わってきますが、実際のところ個人的に一番好きな自転車は何ですか?

ロッシンですかね。ロッシンって実はコルナゴのチーフメカニックだったんですよ。74年ぐらいまで働いてたはずで、そこから独立してブランドを興すんです。

コルナゴは華美なところがあるんですよね。エルネストは、自転車は美しくなきゃいけないし、コルナゴがそこでトップじゃなきゃいけないとっていう思いがあったと思う。ロッシンはどちらかというと質実剛健というか、機能美。コルナゴの機能美を強めたみたいなところがあって、そこに僕はシンパシーを感じます。

ロッシンはマネジメントが上手じゃなかったんで、商標権を取られちゃったり、最後は本当に寂しく1人で息を引き取るんだけど、ある一時代を築いた人知れぬ奇才というか、天才みたいなところがロッシンにはありましたね。コルナゴかロッシンかっていったら、順位をつけられないですけど、自分が乗ってるのはロッシンです。

――不器用ながら、物を作る上では天才的だったんですね。

そこに惹かれるし面白いんですよ。よく比較されるコルナゴとデローザですけど、対局なんですよね。デローザは、自転車屋が前に出ちゃ駄目だみたいなところがあって、自転車も華美じゃなくて機能美を美徳としていたんです。どっちも良い物をその時代に作っているんですけど、僕はエルネストが残した功績はすごく偉大で、彼がいなかったらイタリアンロードバイクどころか自転車が市民権を得てなかったと思える。調べれば調べるほどいろんな工房の思いがあるから面白いし、大人の趣味として深いというか。

――悪い言い方をしたら、沼ですね(笑)

沼ですね。完全な(笑)

■クロモリロードにオススメのタイヤ

――そんなイタリアンコルサに詳しい江口さんに続いてお伺いしたいのですが、クロモリのロードバイクにオススメのタイヤはありますか?

ロードバイクってMTBと違って作りがリジットじゃないですか、だからタイヤはすごく大事なセンサーだと思います。

今のタイヤはヨーロッパ基準が多いと感じています。どちらかというと耐パンク性、耐久性を追求するあまりにコンパウンドもケーシングも硬くなったように感じる。ヨーロッパで走ってた時期もあるのでわかるんですけど、日本の道路ってすごく舗装がきれいなんです。しなやかな自転車の乗り味を味わえる楽しみが日本にはあるのに、どうしてヨーロッパ基準のゴツゴツのタイヤなのって疑問があって。タイヤのしなやかさを楽しめる環境があるんだから、ぜひチャレンジを使ってくださいって勧めています。

タイヤのしなやかさを選べるメーカーって少なくて、しなやかさと耐久性のバランスみたいなものを本来追求するべきだと僕は思ってるんです。ディスクブレーキがどうとかエアロダイナミクスがどうとか、なかなかホビーライダーでは味わいにくいところで自転車の性能が語られてると思うんですが、 乗り物って足元が一番大事だし、キチンと止まる、曲がる、そういう基本的なことができるタイヤにもっとフォーカスするべきだと思います。

チャレンジは、ケーシングの目の細かさやコンバウンドのバリエーションが非常に豊かで、クリンチャーもチューブラーもある。そういう意味で非常に勧めやすいし、そこにきちんとした技術的裏付けがあるから需要があるし、お客さんにもファンが多いです。チャレンジという名前自体をここに来て初めて知る人もいるんだけど、一回使うとリピーターになりますね。

――乗り心地以外のタイヤのしなやかさによるメリットはありますか?

今、ディスクブレーキが主流になってるんで、どうしてもホイールが硬くならざるを得ないんですね。そうすると、若い女の子とかが握りゴケをしちゃうんですよね。ムニューっていう粘りがないので急にロックしてスリップダウンを起こしちゃうんです。

レースには剛性は必要だけど、ホビーライダーにはオーバースペックな部分が多くなってきた気がします。もうちょっとマイルドな部分っていうのを自転車に残しておかないと、スピードも上がっているんで最初のクラッシュで本当に立ち直れないような怪我をしちゃう人も増えています。そういう点で、バッファとしてのタイヤのしなやかさはすごく大事だと思っています。

――チャレンジの場合、ハンドメイド製品は天然ゴムのトレッド使っているので、いわゆる粘りというか、ムニューの部分がより体感しやすかもしれないですね。

チャレンジは触ったらちょっとペタペタするじゃないですか。だから、いいコンパウンド使われているというのはよくわかる。お客さんにコンパウンドを触ってもらうことで「こんな柔らかいんだ」というのを感じてもらえるんで、そこはチャレンジの強みかなと僕は思っています。

あとデザインもかわいいですし。

――かわいいという表現が、なかなか(笑)

ビンテージバイクは見た目がすごく重視されるので、サイドウォールの色を気にする人はビンテージ好きに多いですよ。デザイン的にもイタリアントリコがちょっと入るだけで見た目がかわいくなりますし、そこも人気の理由だと思います。

■ビンテージバイクライド”Eroica Japan”の魅力とは

――ここから江口さんがオーガナイズするイベント「エロイカ ジャパン」のお話をいろいろ伺っていきます。イタリア発のビンテージバイクライドイベントで日本では今年が10周年となりますね。

実は2012年が初開催で、コロナで2年お休みしてるので今年が12年目で10回目の開催でしたが、10周年と打ち出していました。

――そういうことだったんですね。江口さんがイベントオーガナイズされていますが、初開催の2012年からですか?

当初はずっとイベントのメカニックとして携わっていたんです。当時はまだ検車システムがなかったので、結構いい加減な自転車で来て、大怪我をする人もいたんですよ。そこで出走前のチェックとか担当していました。

現在の形になったのはコロナ禍明けからですね。日本はコロナ禍からの立ち上がりが諸外国よりも遅くて、主催するイタリア側もアジア圏の再開は諦めかけていたんです。でも日本での開催を維持したいという想いから僕の所に話が来ました。引き受けないならアジア開催は諦めるとのことだったので、それは悲しいので是非やらせてほしいと引き受けたのが2022年でした。

2020年、2021年がお休みで2022年に再開したら、参加者がたった110人余りという散々たる参加人数でした。

――日本にエロイカが上陸した時、自転車業界はロードブームの真っただ中で、そこから今までずっとエロイカを見てこられたと思います。その過程で感じたこと、例えば参加者層や乗っている自転車の変化、そしてイベントそのものの変化で気付いたことはありますか?

コロナ禍までのエロイカは、いわゆる”ガチ勢”だけのイベントになりつつあって、結果的にビギナーが参加しにくくなっていたと思います。

例えば、ビンテージフレームに現行パーツを組み付けて乗りたいという方もお店に来てくださりますけど、それを本物志向ではないと揶揄する方もいらっしゃいます。趣味にはいろんなアプローチの仕方があるし、それはその人なりのベストだと思うんです。周囲が理解してあげなきゃいけないっていうのは、常日頃から思っていたんです。

そこに上下の差はないという想いの中、イベントはガチ勢だけのものになろうとしていたので、イベントの新陳代謝を強く意識しました。新しい血というか、新しい人たちが入ってきて、いろんな意見を言い合って変えていくものだと思っています。

幸いにもオーガナイズ1年目(2023年)で参加者270人ですから、前年の2倍以上のお客さんが来てくれた。前年はコロナ禍明けすぐだったってとこもあるんですけど、若い女の子の参加も増えていたから、涙が出るぐらいうれしかったです。

――変化の兆しが見えたってことですね。

そうなんです。今年はさらに360人ですから、さらに30パーセント増えた。その中でビンテージに乗ってる人たちが270人ぐらいいたのかな。昨年の全参加者と同じぐらい。まだまだ好きな人がいるはずなんですけど、その人たちはガチ勢の揶揄を嫌に思う人たちなのかもしれないので、そういう参加したい人たちが主役になるようなイベントにしないといけないと思っています。

――まずそこから変えていきたいという江口さんの強い思いを感じます。

今、女性のライダーも増えているじゃないですか。そういう人たちに参加してもらうのはすごく大事だし、若い男の子たちにも来てほしい。

『弱虫ペダル』がきっかけだという人たちも、エロイカを見ることで文化の深さに触れるじゃないですか。自分が持ってる自転車はこういう成り立ちでこう進化してきたんだとか、こういう偉人たちがいたということを知ると、自転車に対してのイメージが変わってくると思うんです。

――そうやって間口が広がることによって、コンセプトはそのままに参加される方の多様性が進むことで、一見して交わらなさそうなジャンルの方たちが、同じイベントの中で同じ目的地に向かって走るとなると、参加される方も何か感じるのではと想像します。

一番驚くのは、参加した人たちが走っている間に新しい友達を作っているんです。「俺たち、今度飲みに行くんですよ」みたいな。面白いなと思って。僕なんかが言わなくても、みんな勝手にやってるじゃんと思って。そういうパワーがエロイカにあります。レースイベントとは違って、自転車一つ見て「なんでこういうカスタムしてるんですか」とか「何ていう自転車ですか」とか、そういうコミュニケーションから始まって「いつもどこ走ってんの?」とか、「ここ行ったけど良かったよ」と発展していくんですよね。

――これからもっと、こういうイベントにしていきたいというか、こういう発展させていけたらというビジョンはありますか?

まず今やんなきゃいけないと考えているのは、日本のエロイカうんぬんではなくて、アジアのエロイカってことを意識しなきゃいけないと思っているんです。日本にエロイカあるから行こう、っていうように。インバウンドの人たちにもしっかりコミットして、日本のお客さんたちにもアジアの中でエロイカってここだけなんだという意識を持ってもらえるようにする。それがブランド力の強化にもつながっていくと思っています。

少なくとも半分ぐらいはインバウンドで埋められるぐらいにしなければ、アジアのエロイカと言ってもらえるにはまだまだだと思うんです。

■自転車人としての願い

――ご商売とイベント運営の共通のものとしてビンテージバイクがありますが、昨今はオンライン等でも簡単に入手できるようになりました。安全に、かつ長持ちさせて乗るためにも、しっかりメンテナンスが必要だと思います。江口さんが手がける様々な取り組みを通じて、こんな世の中になって欲しいという想いをお聞かせください。

僕は、うちのメカニックに対して自転車屋さんのメカニックであることに誇りを持てって言っています。メルセデスで働いているメカニックさんや、一流オートバイ屋さんで働いているメカニックさんと僕たちは同じ立場だと思っています。でも、自転車は第2次世界大戦後のモータリゼーションまでの間を担った、プアな運搬手段みたいな位置付けで考えている人たちが未だにすごく多くて。その流れでいうと、メカニックってどうしても車→オートバイ→自転車みたいなヒエラルキーがあったりすると思うんです。

G7でも自転車の地位が高まっているから、日本も何とかしようとしているじゃないですか。例えば、北欧行ったら車と接触することなく自転車で市街地に入れるような道路が拡充されていますが、日本も北欧のようにというのも難しいと思います。

欧米は、自転車のことはバイクと呼びますが、日本ではチャリって呼んだりするじゃないですか。さっきのヒエラルキーの話じゃないけど、チャリって呼ぶことが自転車を貶めているように感じて、国が変われないのはそれもあると思うんです。だけど、僕は自転車の存在価値はどんどん増していくと思うんです。実際、自転車に関わることに誇りを思ってる人たちがすごく増えてると感じています。

自転車は、一定のスキルがないと安全に乗れない乗り物じゃないですか。逆に言うとスキルを身に付ければ、おじいちゃんになっても乗れる生涯スポーツなんです。ロードバイクは尊い趣味であり、これ1台で1日100キロ移動できる、四国一周もできる、乗鞍も上れる、いろんな思い出づくりができるみたいな、そういう一つのツールであるということに世の中が認識を高めていくというか。そのために、私たちがプライドを持たないといけないよねってことを言い続けてるんです。

自転車の地位向上、そのためには自転車の素晴らしさや成り立ちのを語れないといけないと思ってるんです、自転車人として。だから、少なくとも日本でも、バイクって呼んでもらえるような時代が来たらいいなと思ってます。啓発というとおこがましいんだけど、それをしてるつもりではあるんですけどね。なぜなら、そこに素晴らしい世界があるって自信を持って言えるので。

ーーーーーーーーーーーーー

――ショップやイベントの運営を通じてビンテージバイクに深く触れる江口氏であるからこそ、スポーツとしてだけでなくライフスタイルの一部である趣味として愉しんでもらいたいという想いを伺うことができました。

バイクは乗り物でありメカであり、男心をくすぐる存在であることは間違いありませんが、お気に入りのバイクで体験する愉しみは老若男女問わず共通なのもまた間違いないことだと思います。ビンテージバイクを嗜むことが、人生がさらに豊かになるきっかけになるかもしれません。

取材協力:corsacorsa

#ロードバイクの最新記事