遊ぶ

ボクらは怪しい探検隊!マニアといく自転車散歩vol.4「狛犬マニア ミノシマタカコさん編」

2025.05.16

マニアというのは、大体において怪しい。住宅街の道端にしゃがみこんでいる人がいて、体調でも悪いのかなと思って近づいてみると、マンホールマニアがマンホールの写真を撮っていたりする。ひとん家の石垣をじっと見つめている人がいて、ドロボー集団の下見係の人かも!と思ってするどく睨んだりすると、苔マニアが石垣のすき間に生えているスナゴケを見ているだけだったりする。マニアは怪しいし、紛らわしい。しかしながら、なにかに夢中になっているその姿は、少々うらやましくもある。この連載では、そんな怪しくもうらやましいマニアの方々の案内で、マニアの世界のほんの入口を少しだけ覗いてみたいと思います。

狛犬マニア、ミノシマタカコさん登場

マニアと行く自転車散歩、第四回の案内人は狛犬愛好家のミノシマタカコさん。十数年前、たまたま故・三遊亭円丈師匠のHP(日本参道狛犬研究会)を見た彼女は、そこで紹介されていた浅草神社の夫婦狛犬(※1)に興味を惹かれ、さっそく浅草神社まで行って実物を見た瞬間、「なんじゃこりゃー(本人の言葉そのまま)」と電撃的に狛犬愛が芽生え、それ以来、ステキな狛犬を探し求めて全国各地を歩きまわり、6年前にはとうとう『狛犬さんぽ』という日本全国の狛犬を紹介するガイドブックまで書いてしまったという、行動力に溢れた狛犬マニアである。今回は、そんな彼女の案内で、東京・新宿エリアの狛犬たちを見てまわろうと思う。

(※1 狛犬マニアの間では、かなり有名な狛犬だそうです。ニヘラ〜とした満面の笑顔が特徴)

ミノシマさんと待ち合わせしたのは、JR中央線の東中野駅。挨拶もそこそこに、まずは新宿区百人町にある皆中稲荷神社の狛犬を見に行くことにする。下の写真は、東中野駅のすぐ東側を流れる神田川沿いを新宿方向に向かって走るミノシマさん。今回、彼女が乗る自転車は、DAHON Boardwalk D7。スモーキーピンクのかわいらしい折りたたみ自転車である。

自転車に乗って約10分、皆中稲荷神社に到着。神社前でなんとなく写真を撮り(下の写真)、すぐに狛犬見学に向かおうとすると、ミノシマさんから「まずは参拝しましょう」と声がかかる。狛犬見学の前に、まずはしっかり参拝。これは狛犬見学の際に、必ず守ってほしいルールだそうだ。

ちなみに、狛犬見学の際には、ほかにも守ってほしいルールがあるそうだ。以下にまとめると、

・神社は信仰の場。狛犬見学は参拝のあとで

・見学は、ほかの参拝者の邪魔にならないように

・砂岩や凝灰岩など柔らかい材質で作られている狛犬も少なくない。崩れそうな狛犬にはなるべく触れない。

という具合である。みなさん、狛犬見学のルールはしっかり守りましょう!

狛犬は犬ではないのだ!

参拝をすませ、いよいよ狛犬とご対面。下の写真が、皆中稲荷神社の狛犬。そして狛犬が持つ鞠の中の玉を触るミノシマさん。

鞠の中の玉はコロコロ動かすこともできる。裏側に穴があって、そこから玉を入れたのではない。鞠の中に玉を彫るという、石工による超絶技巧が施されているのである。

そしてこちらが皆中稲荷神社の獅子。「えっ獅子?狛犬じゃないの?」と思った人がたくさんいると思う。そうなのだ。片方が狛犬で、もう片方が獅子。あわせて獅子・狛犬、それを略して狛犬なのだ。「ウソでしょー!」と素直に信じられない方も少なからずいると思う。しかし本当なのだ。ついでにここで、ミノシマさんに教えてもらった狛犬に関する「きほんのき」的な基礎知識を紹介しておこう。

[狛犬に関する「きほんのき」的基礎知識]

・狛犬の正式名称は「獅子・狛犬」。神殿を正面から見たときに、左側にいるのが狛犬。右側にいるのが獅子。(例外あり)

・狛犬は口を閉じていて、獅子は口を開けている。(これまた例外あり)

・狛犬は犬ではなく、獅子もライオンではない。ではなにかというと、両方とも神獣(霊獣)である。

・獅子・狛犬をどうして狛犬と略すようになったのかは不明

はるか昔、古代メソポタミア文明(紀元前6000年)において、宮殿の入口にライオンやヒョウといった猛獣の彫像を置いて魔除けをするという風習が生まれた。その風習がやがて世界各地に広がり、そしておそらく、より恐ろしげな彫像の方が魔除け効果も大きいでしょうという発想の中で、エジプトではライオンの胴体と人間の顔を持つスフィンクスが生まれ、古代ギリシアでは下半身がライオンで上半身が鷲のグリフォンが生まれ、中国では獅子(ライオンではなく神獣の方)が生まれ、それが日本に伝わり獅子・狛犬となった。つまり、狛犬はスフィンクスやグリフォンと根っこを同じくする神獣の仲間なのだ。どうだろう?狛犬を見る目が少し変わってきたのではないだろうか?

先ほどの獅子の後ろ姿。渦巻のような尾が前方に流れているところに注目。尾流れと呼ばれる形状で、江戸後期の狛犬に多いデザインだそう。

稲荷神社なので、当然お狐様の石像もある。ミノシマさんは、狐の像はなんだか怖くて、あまり近寄れないそうだ。ゆえに狛犬ほど興味はない。なんだか不思議だが、マニアを偏愛と訳すこともあるように、愛が偏っているのがマニアというものなんだろう。

花園神社のゆるかわ狛犬

次に向かったのは、新宿・歌舞伎町を通り抜けた先にある花園神社。ここには、江戸中期に奉納された愛くるしいかたちの狛犬がいるという。

正面の参道から花園神社の境内に入っていくと、まず最初に大きくて立派な狛犬が目に入る。下から見上げると、なかなかいかつい表情である。「威圧感のある狛犬ですね」というと、「そのためにいますから。私たちはちゃんと威圧感を感じなきゃいけないんです」とミノシマさん。

参拝をすませ、裏口の方に向かう。そこにミノシマさんお気に入りの愛くるしいゆるかわ狛犬がいるのだ。

ジャーン!こちらがその狛犬。「顔でかっ、目でかっ、歯もでかってかんじでかわいいでしょ!もうこの子、大好き!子って言っちゃいけない。失礼なんですけど、ついついこの子って言っちゃうんですよね」と、ミノシマさんはかなり興奮気味である。

近付いて見てみる。太い眉(右眉は欠けてしまっている)、大きくてギョロっとした目、力強いわし鼻、出っ歯的形状の歯ぐきと歯、そして首にまとまわりつくように伸びたあごひげ。こうしてじっくりと表情を見てみると、狛犬はけっして犬ではなく、空想上の神獣であることがよくわかる。

こちらは対面に座る獅子。獅子の基本デザインに沿って、ちゃんと口を開けている。

横顔も愛くるしい。右耳が欠けてしまっているが、それもまた歴戦の勇士っぽくていい。

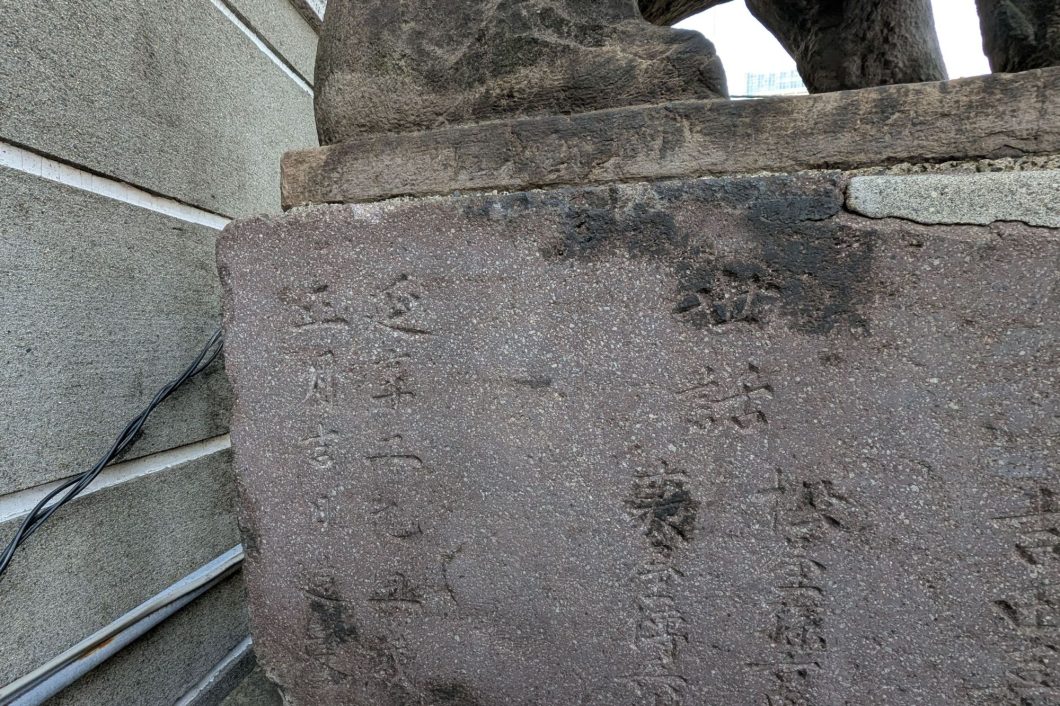

「ここ見てください」ミノシマさんに言われて狛犬の台座を見てみる。台座には奉納された年号やその狛犬を彫った石工の名前が刻まれていることが多い。この狛犬は延享二年(1745年)に奉納されている。暴れん坊将軍、徳川吉宗の時代につくられた狛犬である。

それともうひとつ、台座の一部が黒ずんでいるのがわかるだろうか?これは火事で焦げたあとらしい。関東大震災や東京大空襲のあった都内には、こういうふうな焦げあとの残る狛犬がたくさんあるそうだ。

この狛犬の尾はソフトクリームのようにすっとまっすぐ上に立っている。「この狛犬は尾立ちさんですね。江戸中期の狛犬は尾立ちタイプが多くて、江戸後期になると先ほどの(皆中稲荷神社の)狛犬のように、左右に分かれて前の方に流れていくんです」とミノシマさん。

花園神社のゆるかわ狛犬とミノシマさんのツーショット。ミノシマさんはこの狛犬が大好きで、いつか3Dの技術を活用して、小型の模型を作りたいと思っているそうなのだ。花園神社にはもうひとつ”必見”の狛犬があるというので、そちらの方に向かう。

もうひとつの必見狛犬がこちら。ブロンズ製の狛犬で、靖国通り側の参道にある。

先ほどの“ゆるかわ狛犬”とは打って変わって、まるでアート作品のような狛犬だ。近くに案内板があり、それによると、江戸時代の彫工・佐脇主馬(さわきしゅめ)と鋳工・村田整珉(むらたせいみん)による合作で、新宿区の指定有形文化財にも登録されているという。

ミノシマさんによると、以前は金網に囲われていて、遠くから眺めることしかできなかったが、コロナ禍の前あたりに突然金網が取り払われたそうだ。現在は、間近でじっくり観察したり、さわさわ触ったりもできる。「ありがたい話です」とミノシマさん。

後ろ姿もカッコいい!毛並みのところどころが渦巻いていて、なんというか「北斗の拳」でいうところの闘気のようなものが立ち昇っている感じがする。いかにも神殿を守る神獣といった趣きである。

近づいて見てみる。細かな飾りや模様があちらこちらに施されている。そっと触ってみたら、なんだか少し元気がもらえたような気がした。

狛犬は世相を映す(時もある)

花園神社を出たところで、「すぐ近くに、これまで見たのとは、またちょっと違うカタチの狛犬さんがいるので見に行きましょう」とミノシマさん。彼女の案内で、歌舞伎町にある稲荷鬼王神社に向かう。花園神社から稲荷鬼王神社までは約600メートル。自転車だとほんの数分の道のりだ。

こちらが稲荷鬼王神社の狛犬(のひとつ。稲荷鬼王神社にはもう一対の狛犬がいます)。台座に書かれた情報によると昭和17年の奉納である。筋骨隆々とした男性的な狛犬だが、ミノシマさんによると、太平洋戦争中に奉納された狛犬は、このような勇ましくて力強いデザインの狛犬が多いそうである。狛犬デザインも、世相の影響を受けるというのが面白い。

少し時間に余裕があったので、新宿御苑前の秋葉神社にも寄ってみた。

金網でガードされている尾流れ狛犬。仔犬が鞠をかじっているのが、なんだかかわいらしい。

素朴タイプをひとりで見に行く

さて、ミノシマさんとの新宿周辺狛犬巡りは秋葉神社でひとまず終了となったのだが、話はもう少し続く。取材を終えて、いろんなタイプの狛犬を見た中で、「花園神社のゆるかわ出っ歯な狛犬、あの狛犬、すごくいいですねー。形状が独特で……」などと話していたら、「もっと変わったカタチの狛犬さんも全国にはたくさんいて、とくに初期の狛犬さんには個性的なものが多いんです。“素朴タイプ”とか“はじめタイプ”とか呼ばれてるんですけど」と、ミノシマさんがにこやかに教えてくれた。

狛犬が神社の参道や境内に置かれ始めたのは、江戸時代以降なんだそうだが(それまでは神殿の中に置かれていた)、江戸時代の初め、狛犬というものがまだまだ珍しかった時代、まわりに参考となる狛犬がない中で、当時の石工さんたちは、伝え聞いた情報を頼りに、足りない部分は各々の想像力で補って狛犬を作った。そうして作られたのが、“素朴タイプ”とか“はじめタイプ”と呼ばれる狛犬で、文字通り、姿カタチが素朴で、さらに非常に個性的なデザインをしているところが特徴なんだそうだ。

そんな話を聞くと、どうしても素朴タイプの狛犬が見たくなってくる。ミノシマさんに言うと、「どの狛犬を素朴タイプに分類するのかは、ひとそれぞれで曖昧な部分なんですけど、古くて個性的な狛犬ということであれば、都内にもいくつかあります」とのこと。そうして、後日、ひとり自転車に乗ってやってきたのが、大田区の六郷神社である。

すごく立派な神社だ!

境内が広く、なかなか目的の狛犬が見つからない。ウロウロと歩き回ること5分ほど、立ち入り禁止のロープの向こう側に、一対の石像を発見! あれだ!近づいて見てみる。

やはり狛犬だった。情けないなんて書くと神様に叱られそうだけど、なんとも頼りないユーモラスな表情の狛犬さんである。でも、もしかしたら、ぐぐっと近付いて顔を覗き込んだみたら、とんでもなく恐ろしい顔なのかもしれない。近寄れないのが残念だが、仕方ない。

続いて、木漏れ日の中に佇む獅子さん。古いアニメの例えで申し訳ないが、タイムボカンに出てくる悪人キャラのトンズラーによく似ている。こんなに個性的なのに、狛犬造形の基本ルールに従って、ちゃんと口を開けているのに感心する。口の開け閉めについての情報は、ちゃんと石工さんに伝わっていたみたいだ。

近くの案内板によると、この狛犬は貞享二年(1685年)、三右衛門という石工さんが作ったものだそうだ。三右衛門さんはいったいどういう気持ちでこの狛犬を彫っていたのだろう?おごそかで神妙な気持ちで彫っていたのだろうか。あるいはつい笑いたくなるのをこらえながら彫っていたのだろうか?いろいろ想像が膨らむ。

参考:今回の自転車散歩のルートマップ

以上で、「マニアといく自転車散歩 狛犬マニア・ミノシマタカコさん編」はおしまいです。みなさんも、自転車に乗って、近くの狛犬めぐりに出かけてみませんか?きっと、どこかでステキな狛犬さんに出会えるはずです。最後になりましたが、ミノシマさん、本当にありがとうございました!!

下記に、ミノシマさん情報を載せておきます。たくさんの狛犬情報が手に入ります!

参考Link:ミノシマタカコさんのX(@minokiti)

参考Link:ミノシマタカコさんのインスタグラム

ITEM コラムで紹介した商品

#マニアといく自転車散歩の最新記事