知る

誰も知らなかった自転車のオキテ「それってマジ?」なびっくり道路交通法令

2025.07.17

道路を走るときは、道交法をはじめとする道路交通法例に従って走る。これはジョーシキ。でもなかには「ええっ! それってマジ!?」な法令もある。安全だからいいだろうと思っていたことがNGだったり、何気なくやっていたことが法令違反だったり、通れると思っていた場所がダメだったり。それを知ってると知らないのでは実際の走り方もずいぶん変わってくるはず。そんな「自転車のオキテ」を集めてみました。

目次

赤いライトを前向きに装着してはならない

筆者の経験だが、以前夜道をクルマで走っているときに、前方から赤いライトが猛スピードで近づいてきた。自転車がバックで走ってきた!? 驚きながらすれ違うと、それは右側通行(自転車は左側通行!)のロードバイクのオジサンが赤いリヤライトを前方に向けて点灯させていたのだった。怖いー!

リヤライトは車両の後ろに付けるものだから、そのリヤライトの自転車は同じ方向に走っていると思い込んだのだが、じつはこちらに向かって進んできていたので、思った以上に接近スピードが速かったのだ。

このように赤いリヤライトを前方に向けて装着、点灯するのはとっても危険だ。

自転車は夜間走行する場合、フロントライトを点灯し、リヤライトを点灯するかリフレクター(反射器材)を装備しなければならない。これは道路交通法や政令で定められている。じゃあその色は規定されているんだろうか。

調べたところ、これは道路交通法施行規則や各都道府県の道路交通法施行細則などに条文がある。道交法ではフロントライトは白色または淡黄色と定められ、ほとんどの都道府県で、リヤライトは橙色または赤色(東京都などは赤色だけ)とされている。

筆者がすれ違ったロードバイクのオジサンは、自車の存在をアピールして安全に夜間走行しようと、気軽な気持ちでフロントにも赤いライトを装着したのだろう。でもそれがクルマに誤認されかえって危険を招くことになってしまったってワケ。くれぐれも赤いリヤライトをフロントに装着しないようにしよう。

ちなみに。きちんとリヤライトを装着しているサイクリストはリヤのリフレクターをバカにしがちだが、後ろから近づくクルマのヘッドライトの照射範囲に入ると、驚くほど光を反射する。リヤライトに加え、角度などをしっかり調整したリフレクターをサブで装着するのはかなりオススメですよー。

フロント&リヤライトは点滅させてはならない

もうひとつライトネタ。

自転車は夜間走行する場合やトンネルの中、深い霧の中ではライトを点灯させなければならない。これは知っている人も多いと思うけど、逆に言えば日中に走るだけならフロントライトはいらないってことになる。

でも最近は安全面からデイライトが推奨され、日中でもフロントやリヤのライトをピカピカ点滅させて自車の存在をクルマにアピールするサイクリストも増えてきた。これはとってもいいことなので、ぜひみなさんにもやってほしいわけですが、問題は夜間。

じつは夜間にライトを点滅させるのはイケナイことなんです。

法令により車両の「前照灯(尾灯)は、点滅するものでないこと」と定められていて、つまりはライトをピカピカ点滅させてはいけません、ということ。昼間はそもそもライトの装着自体が義務ではないわけで、点滅だろうが点灯(ずっと同じ明るさでついている状態)だろうが文句言われる筋合いではないわけですが、夜は点灯でなければダメ、点滅はいけませんと決められている。

都市部や街灯が多い場所などでは実際にフロントライトの光によって路面を見るというよりは、クルマからの被視認性を高めるという役割が大きいと思うので、ピカピカさせたほうがいいとは思うんですがダメなものはダメ。リヤライトも点灯より点滅のほうが安全効果は高いと思うんだけどこれもダメ。

だったら点滅しない、つまりライトが完全に消えなければ光量が変わっても問題ないでしょということで、点灯なんだけどホタルの光のように明るさが変化するモードを備えたライトも登場している。でもこれもあくまで法解釈の問題でグレーかなあということで、メーカーでもデイライト用モードとして推奨しているのが実情。

結論としては夜間走行の場合、フロントは常時点灯のメインライトと点滅のサブライトの併用、リヤはリフレクターと点滅ライトの併用が法的にも安全面でもオススメ、警察もこれなら文句言えない、ということになります!

夜間にリヤライトの点滅モードで走るのはNG。リフレクターとの併用で安全度アップ

ベルは鳴らしてはいけない

自転車のマスト装備でいうと、ベルほど不思議なものはないと思う。

ベル(警音器)は、道交法で装着が義務付けられている。ベルのついていない自転車は走ってはいけないんです。だけどむやみに鳴らしてはいけない、ということも定められている。道交法第54条にはこうある。

「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」

ロードバイクではまだ付けていない人も多いのがベル。付けないと走行できません

で、この警音器を鳴らさなければならない場合ってどんなとき? それもこのように決められている。

「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。」

「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。」

つまりですよ。道路標識指定された場所意外では鳴らしちゃいかん、ってこと。で、この道路標識ってのが下の写真。ごくまれに、山の中の見通しの悪いコーナーなんかで見かけるやつ。これがない場所では「危険を防止するためにやむを得ないとき」以外は鳴らしてはいけない、つまりサイクリングロードなんかで犬連れで散歩する人に通行をアピールしようと「チーン!」しても、スーパーの脇を通るときに買い物に夢中になってるオバサンに注意しようと「チャリーン!」してもいけないってこと。もちろん「どけどけ!」という意味で鳴らすのはNGだけど、「ああ、こっちに気づいてもらえてないなー、危ないから気づいてほしいなー」というときも鳴らしちゃダメ。そういうときは徐行して、すぐ止まれる時速7km以下で通るか、自転車から降りて歩いて通行する、というのが正解だ。

はっきり言って日常生活のなかでこの標識を見かけることはまあないわけで、つまりベルはほぼほぼ鳴らしてはいけないってことになる。装着が義務付けられているのに鳴らしてはいけないという摩訶不思議な装備、それが自転車のベル。これ、クルマも自転車も同じ車両だからということで、クルマと同じ法令運用がされていることが問題なんじゃないかと思います。

そしてですよ。万が一サイクリングでこの標識を見かけてしまった場合。クルマなんか全然通らないド田舎の山中だったとしても、あなたがヒルクライムでゼイゼイであったとしても、片手運転でベルを連打しなければならないのです。絶対にクルマには聞こえないと思いますが、運が悪かったと思って諦めましょう。チーン。

この標識がある場所意外では鳴らしてはならない。あったら鳴らさなければならない

交差点では手信号を出さなければならない

クルマにはウインカーがあって、交差点などで曲がる場合にはそれで進む向きを指示するわけだけど、ほとんどの自転車にはウインカーがない。で、どうするかというと手信号です。

これは道交法の施行令で方法が規定されているんだけど、さっきのベルの話と同じくクルマ用の法規がそのまま同じ車両だってことで自転車にも適用されていて、それで困ったことになっているわけです。

たとえば交差点を右折する場合、「右腕を車体の右側の外に出して水平に伸ばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は右側の方向指示器を操作すること。」とある。

ぱっと見これって自転車用の法規じゃないの?って思うかもしれないけど、クルマの合図もこれによって規定されている。つまりクルマもウインカーを出すんじゃなくてサイドウインドーを下ろして腕を突き出して方法指示していいってこと。「左腕を車体の左側の外に出して」なんて左ハンドル用の方法まで指示されているのが笑える。

で、自転車もこれに則って方向指示をしなければならないわけですが、これってかなりアクロバティックな能力が求められる。たとえば左折しようとしたとき。法令によれば交差点の「30m手前に達したとき」から「右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げ」て左手でブレーキングしながらコーナリング開始、横断歩道を渡る歩行者に注意しながら場合によってはそのままのポーズで一時停止して歩行者をやりすごし、安全を確認して左折が完了するまで、たぶんその横断歩道を通過するくらいまで右腕を上げ続けていなければならないのだ。

こんなことしてる人、見たことあるー!? いやいや自転車のおまわりさんだってこんなことしてないでしょー。

一応法令ではそうなっていますってことなんだけど、そもそも片手運転が危険だとする声もあるわけで。実際には左折前に左手でサッとサインを出し、安全を確認しながら徐行して交差点を曲がる、ってのがフツーだよね。警察も現実的には柔軟な法規運用をしていると思う。交通法規は安全のためにあるんだから、あんまり杓子定規に考えず、より安全な方法で走るのがいいと思いまーす!

左折のハンドサイン。これやってる人見たことないなあ

右に曲がるときは2段階右折をしなければならない

二段階右折って聞いたことがあるだろうか。原付スクーターなどが片側3車線以上の交差点を右折するとき、いったん青信号で交差点を直進し、渡りきったところで一旦停止。交差する信号が青になった時点で再び発信、という通行方法だ。これは法令で決められているので、50cc以下の原付スクーターはこれを守らなければならない。

で、自転車にもこれが適用される。道交法では「特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」とあり、この「特定小型原動機付自転車等」に自転車など軽車両も含まれる、ということのようだ。

「できる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行」するというのがいわゆる二段階右折のことを指す。

そんでもってですよ。50cc以下の原付スクーターの場合は片側3車線以上の交差点でのみ2段階右折が求められるのに対し、驚くことに自転車の場合はすべての交差点で2段階右折しなけりゃなんないんですよ。

原付の場合は「一般原動機付自転車は(略)車両通行帯が三以上設けられているその他の道路において右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」ということで「片側3車線以上の交差点で」という免罪符が与えられているのに対し、自転車は「特定小型原動機付自転車等は~」とひとくくりにされ、電動キックボード等と同様すべての交差点で2段階右折しなければならないわけです。信号がなくても、です。信号がなくても右折する場合は交差点のなるべく左端に寄って交差点を渡り、向こう側でなるべく鋭角にギュインと方向を変え、再び左側ギリギリを通って右折を終えるべし、ということです。

信号がある場合はさらに明確。前方の信号が赤だった場合、片側一車線でもキッチリ2回の信号を待って右折しなければなりません。それが自転車界のルールなのです。

難儀やねえ。ある意味知りたくなかったルールかも。

原付は片側三車線以上の交差点では二段階右折が義務付けられている

自転車保険に加入しなければならない

自転車保険は自転車乗用時の事故などに対する保険のこと。ネットで契約するものを中心に、専用の自転車保険もあれば、自動車保険の特約として自転車乗用時の保証をつけるパターンもある。

この自転車保険への加入が義務化されてきている。2015年に兵庫県で義務化が始まって以来、すでに東京都、大阪府、愛知県など全国34都府県で義務化。さらに北海道と9つの県で努力義務化されている(2024年10月段階)。現状、島根県、長崎県、沖縄県の3県以外は義務化、あるいは努力義務化されているという状況だ。

自分はこの3県在住だからセーフ!と思ったあなた。じつはこの自転車保険の加入義務化、その地域に住んでいる人だけが対象ではない。なんとそこを通過するだけでも加入しなければならない!という厳しいもの。たとえば島根県に住んでいるサイクリストは、自転車保険に入っておいなければ鳥取県や山口県に走りに行くことはできないのだ。マジすか!?

とはいえ義務だといってもじつは罰則規定はなく、違反したとしてもおとがめはない。ホッと一安心なんだが、いやいや安心してちゃいけないわけで。

Au損保の調査によれば2024年度の全国の自転車保険加入率は65.6%。ママチャリのオバサンや幼稚園ママ、農作業のおじいさんや新聞配達員まで含めてこの数字だとすれば、意外に多いのではないかと思うがいかがでしょうか?

最近は歩行者との事故を起こした自転車側に対して1億円を超える高額賠償の事例もある。備えあれば憂いなし、ですよ

歩道を走行してはならない

これは知ってる人が多いと思うけど、自転車は原則車道を通行するものと道交法で定められている。歩道はダメなんです。

ただーし! 以下の場合は歩道を通行してもいいことになっている。

1.歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合

2.13歳未満の児童や幼児、70歳以上の高齢者、身体障害をもつ者

3.車道を走るのが危険な場合

あくまでざっくりだけど、通行可の標識がある区間、子どもや高齢者である場合は歩道を通ってもいいわけだ。

左側が「普通自転車歩道通行可」の標識

で、問題は車道を走るのが危険な場合。法令の文言では「車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」となっている。これは車道が工事中だったり、クルマの交通量が多く接触事故の危険がある、などの場合だと考えられる。

ここは解釈の問題だけど、クルマがスピードを上げて走ってて路側帯が狭い場合や、駐車車両を避けるために進路変更するのが危険な場合など、つまり「うわあ怖いー!」と思うシーンでは歩道を通っていい、ということだと思う。だから最近、いわゆる「自転車青切符」問題のなかで、「いきなり自転車は車道を走れというのは危険である」みたいな論調を見かけるけど、危なかったら歩道を通ればいいんだよ、と筆者は思っている。

それでだよ。ここで問題になるのは歩道をどう通行するか、ということ。あたりまえだが歩道を通る場合は徐行しなければならなくて、それは「すぐに停止できる速度」だという。それっていったい何キロ?と思うわけだが、聞くところによるとおおよそ時速7km程度だという。うーん。こんなスピードで走る人っているんだろうかとは思うが、そういうことになっている。歩行者の多い歩道を子乗せ電アシで爆走する幼稚園ママを戒める意味では効果的なのかもしれないけど。

さらに。歩道のどこを通るかということも定められている。それは歩道の中央よりも車道寄り。道路の右側左側どちらの歩道でも、車道に近い側を通らなければならない。じゃあ歩道を通行していて対向側から自転車が走ってきた場合、どっち側に避ければいいの? ここハッキリしてくれないと、お互い迷って正面衝突したりしかねない。でもこのへんは法令では定められてなくて、警察に聞いても「うーん」な部分らしい。

危険を顧みず車道を走るか、時速7kmで歩道を通るか。筆者的にはルートをちょっと変更して安全に走れる道の車道を通るってのがいいんじゃないかと思うんですが、どうでしょう?

車道は交通量が多く危険。歩道には人が多く歩いている。こういう場合は「徐行」しながら歩道を通る、あるいは自転車を降りて歩道を歩く、が正しい選択

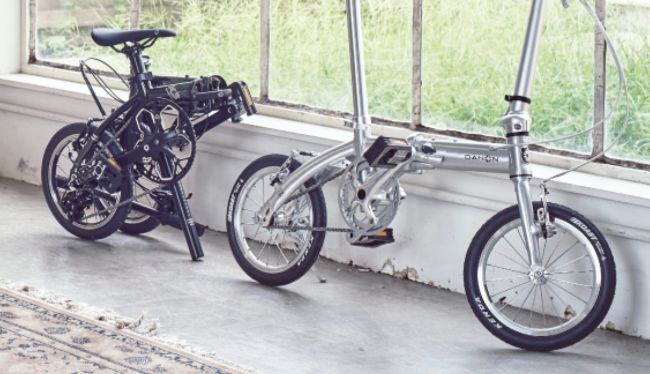

MTBは歩道を走行してはならない

MTB(マウンテンバイク)は、「普通自転車」じゃないって知って驚いている筆者である。

そもそも普通自転車ってのはどんなものかというと。

内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

イ 長さ 百九十センチメートル

ロ 幅 六十センチメートル

二 車体の構造は、次に掲げるものであること。

イ 四輪以下の自転車であること。

ロ 側車を付していないこと。

ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。

ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

ここで引っかかってくるのが車体の幅。60cm以下でないと普通自転車じゃないとされている。MTBのハンドル幅は、だいたい70cmくらいが普通。もちろんもっと短いものもあるんだけど、なかには80cmくらいあるものも。なのでほとんどのMTBは普通自転車ではない。

そもそも悪路を走るためのMTBは、ハンドル幅が広く設計してある

じゃあ普通自転車じゃないとどういうことになるのか。先ほど歩道走行の話のなかで、標識で通行できる区間、子どもや高齢者である場合は歩道を通ってもいいということを説明したけど、これすべて「普通自転車は」という但し書きがついている。上にあげた条件を満たしていない自転車、つまり特種?自転車は歩道を通ってはいけないのです。ほえー。

ほかにも「普通」じゃない自転車としては、タンデム自転車、トレーラーなどを牽引している自転車、自転車タクシーなどがあげられる。普通自転車じゃないと、車道を走るのが危険な状況にあっても歩道を走れないばかりか、一方通行で「自転車を除く」となっている箇所の逆走もできないということになっている。ここでいう「自転車」ってのは普通自転車のことを指すってことらしい。

うむむー。MTBってフツーに売ってるしフツーに乗ってるんだけど、自転車としては普通じゃないってこと、覚えておこう。

ちょっと気になってるのが、上記の一番最後に出てくる「歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと」ってやつ。これってTT(タイムトライアル)バイクに付いてるDHバーなんかも含まれるのかなー。だとするとTTバイクやトライアスロンバイクなんかは、危険を感じても歩道を通ってはいけないことになってしまう。警察庁に問い合わせてみようかと思ったけど……。やぶ蛇になりそうなのでやめておこっと。

ロードバイクは逆走してよし、MTBはダメってこと

#交通安全の最新記事